前回の記事で仏陀(ガウタマ・シッダールタ)という、たまたま仏教の開祖として認識されるようになった人物の思想は、現代のふつうの日本人には非常に難解でわかりにくいものだったということを簡単に説明してみました。

信仰心というものが「物質」であるなどと説明されても、感覚的にピンと来るかたはまずいないでしょう。

仏陀の直弟子のうちでも、このような考えを真に理解できたのは10人に満たなかったと記録されています。

仏陀の説法がなんの効力もない箸にも棒にもかからないような妄想家のたわごとにすぎなかったら、話はもっと簡単だったかもしれません。

ところが、彼の推奨するシンプルで禁欲的な暮らしを続けてみて、瞑想(禅定)に時間を充分にかけるという生活態度を採用した人々は、そろって現世の数々の苦しみから意識が開放されたという自覚が得られた上に、こころが生き生きと自由に働き出すようになったのです。つまり「悟る」ことができてしまったんですね。

大乗仏教の歴史

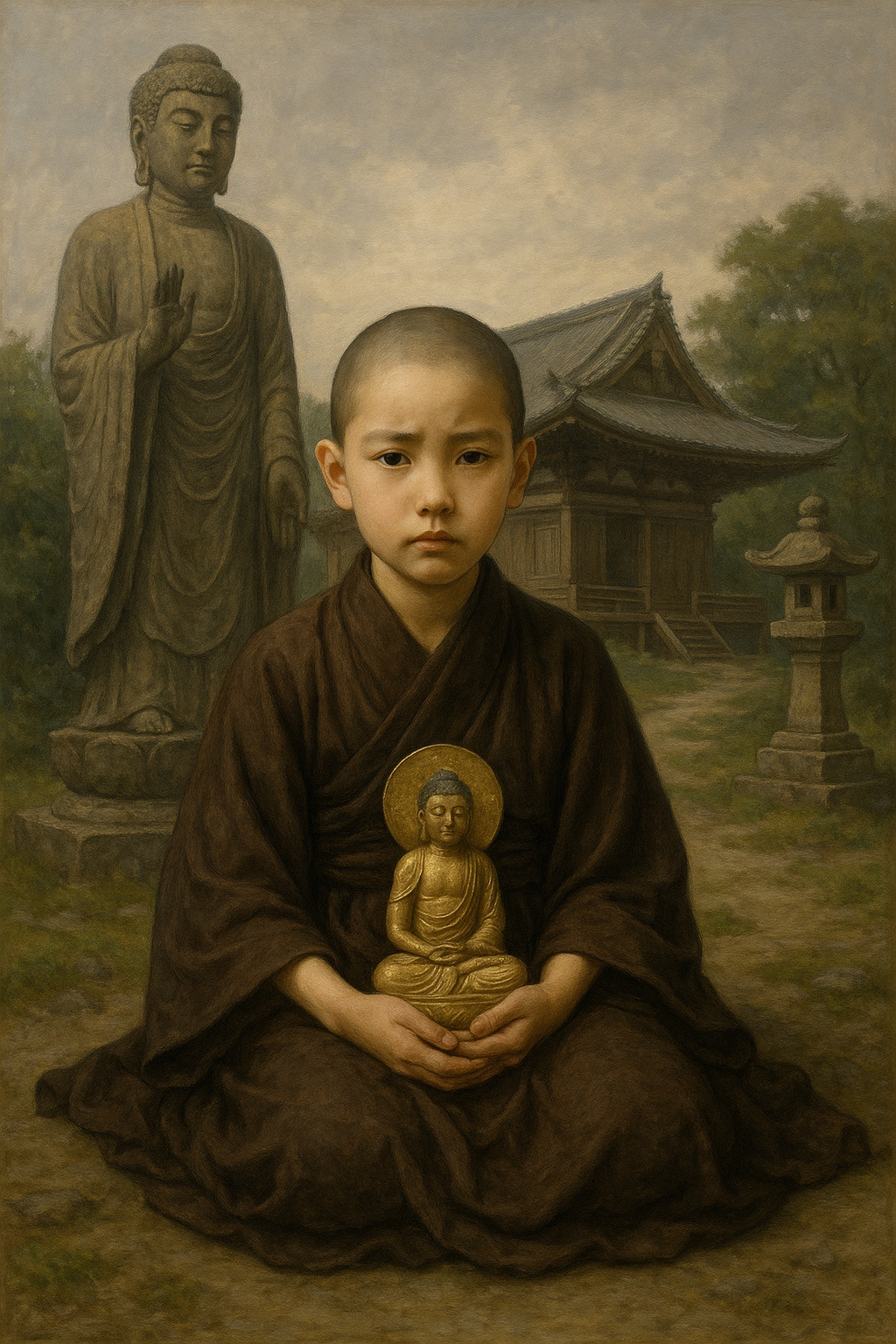

問題は、仏陀の訓えをそのまま実践しようとすると、出家して一切の生産活動(生きるための糧を得る労働)を放棄しなければならないことでした。

当時のインドには、人々の善意(わかりやすく言えば托鉢です)にすがって修行生活だけをしている乞食聖者が数多くいたのですが、すべての人がそんな生活を続けられるわけもありません。

仏陀がまだ存命中、その教示を直接受けることができたころには、仏教(これは仏陀自身は極力避けていた表現なのですが)に大乗やら小乗やらという門派争いが発生するようなことは、もちろんありませんでした。

しかし、彼が逝去して時間が経つうちに、自分自身が出家して修行生活に入らなくても、出家して功徳を積んだ修行者(僧侶)の指示に従って生活を送っていれば、その功徳の力で在家のままでも「悟り」に達することが出来ると主張する集団があらわれました。

この集団の自称が「大乗仏教」なのです。

特権階級となった大乗仏教

自ら禁欲生活と修行の道を歩まなければ、悟ること(成仏)はできないとする一派(小乗仏教)と、修行は他人任せにしてその修行者を尊崇しているだけで悟れるという選択肢(大乗仏教)があったら、多くの人は俗世の生活を享受したまま成仏できるという考えに惹かれるだろうことは明白です。

残念ながら人間は苦労するより楽なほうを選ぶようにできているものです。

大乗仏教出現以前の仏教修行者は、在家の俗人からの托鉢寄進で生計を立て、粗末な衣をまとい、徹底した禁欲生活を貫いていました。

これに対して、大乗仏教を名乗る集団は自分たちは在家の人の分まで修行しているということで、寺院に籠もりめったに民衆の前に姿を現さなくなります。

たまに俗世に出てくると、托鉢などはせずにまとまった金品を寺院に納めるように要求してくるようになりました。高額なお布施という制度の出現ですね。

お布施を払わないと成仏できない(後には他の宗教の概念まで流用して地獄に落ちるとまで言い出します)と断言されてしまえば、修行していない俗人としては不安に駆られてお布施を出してしまうことになるでしょう。

大乗仏教の成立は僧侶を一種の特権階級にしてしまったのです。

一度特権を手に入れた者がそれを手放すわけもなく、むしろ利権の拡大を目論むことになります。

自分たちは、修行の結果として俗人にはない優れた霊能を持つ者であり、その能力は国家の守護の役にも立つと言い出して政治権力とも結びつきはじめました。中国や日本で為政者が仏教とその僧侶を庇護し、特権的活動を許すようになったのはその言い分が通ってしまったからです。

宗教とは常に、より大衆に受け入れられやすいように形を変え続けるものですが、ほとんどの場合その結果として政治的権力も手に入れてしまいます。

葬式仏教と揶揄される日本の仏教

日本の仏教が葬式仏教と揶揄され、僧侶が葬儀や法要のお布施や戒名料で法外な金銭を取るのが当たり前になってしまったのが、もともとは出家できない俗人にも仏陀の理想としたこころの平安をもたらすという理念の元に成立した大乗仏教のせいだというのはなんとも皮肉なことです。

それでも時代は変わりつつあります。

家族葬や自由葬をはじめとして、寺や僧侶が要求するよく意味のわからない費用を払う行為がはたして故人を本当に悼むことになるのか? という疑問を持ち、慣習に縛られない葬儀の形を望む遺族が年々増えていることは間違いなく大きな潮流になっているからです。

日本の仏教は、主に政治的な理由で多くな歪みを抱えたまま現代まで生き残ってしまった生きた化石のようなものです。この点を理解している人が多くなるにつれ、元来の仏教の真の価値を考える機会も増えていくことになるでしょう。

いわゆる小乗仏教(現代では上座部仏教と呼びますが)が主流の国々での、出家者と在家者の相互信頼関係こそ、仏教本来の平等主義にふさわしいものです。僧侶が特権的職業として安直な商行為を続けていられる現在の日本社会のありかたは、いつかは是正されるべき対象でしかないと思われます。