デジタル化、効率化の大義により人間を含めた世界のすべてが数値化されていき、分析、評価される時代である。それでも数値化されえないものもあるのではないか。ある詩人は数値化社会に抗して人間の感性の可能性を追究した。

映像に映る遺体 科学と感情が交錯する存在

以前触れた番組で再び遺体の映像を見ることになった(注)。この番組では遺体映像の放送はこれまでに何度となく行われているようだ。賛否はあるようだが、遺体がただのモノでは終わらないからこその両論である。ある人は故人との楽しい記憶が浮かび、そっと頬を撫でるかもしれない。ある人は死への穢れ、恐れを感じて目を逸らすかもしれない。遺体は特別な存在である。だがこれが科学・医学のメガネで見ると、脂肪とタンパク質の塊にすぎない「モノ」になる。遺体に「モノ」以上の感情を持つことは、私たちが科学とは別の世界観、生命観を持つからだ。遺体にかつての笑顔、死への恐れるを見出す感覚は、科学とは対極の、文学的・詩的な感覚と呼んでも的外れではないだろう。科学理論か詩的感覚か。この点について、誰もが知る天才詩人が、誰もが知る天才科学者に挑戦状を叩きつけたことがある。

注:「ルッキズムにとらわれず自由に生きるヒントを仏教の不浄観から学ぶ」

色彩論争の勃発 光の客観性と人間の主観性

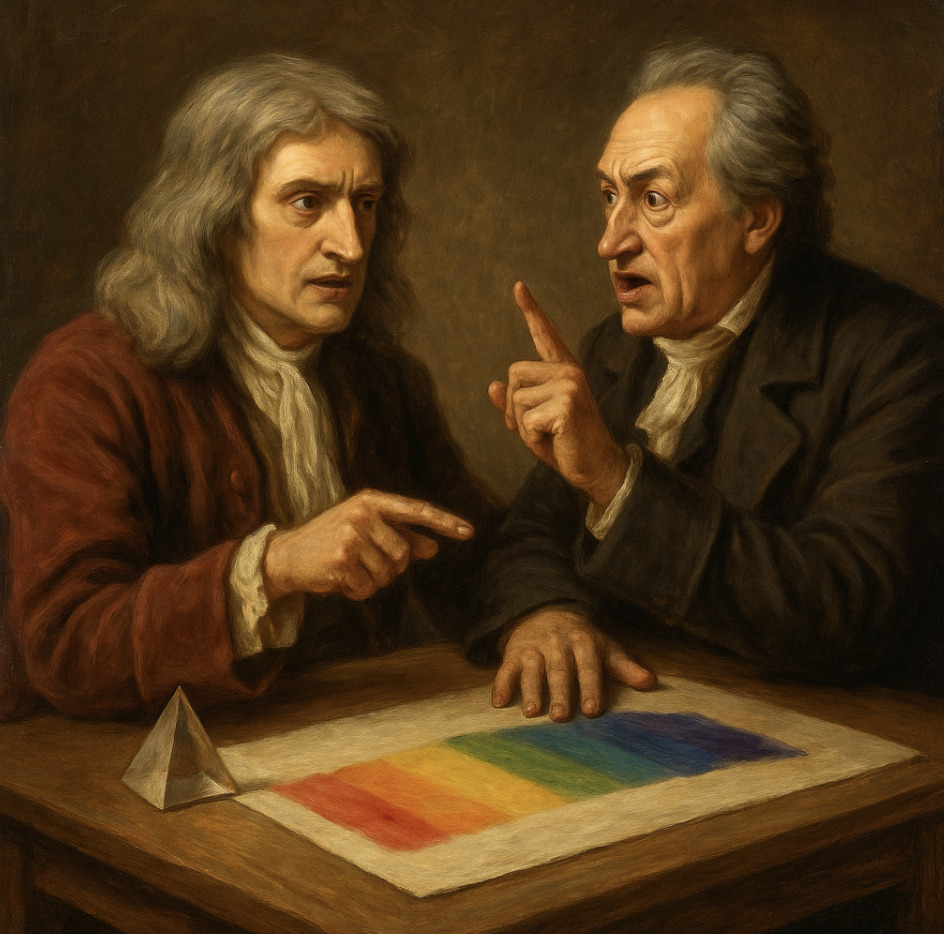

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)は、ドイツを代表する大詩人、文学者である。また光学、生物学、地質学などにも造詣が深い自然科学者でもある。そのゲーテが近現代物理学の代名詞、アイザック・ニュートン(1643-1727)に独自の色彩論をもって論争を仕掛けた。いわゆる「色彩論争」である。ニュートンはプリズムによる光の分解実験(分光実験)により、光が7色のスペクトルに分解され、波長によって色が決まることを明らかにした。つまり、色とは光そのものが持つ性質ということになる。このニュートンの結論に対し、ゲーテは人間の感覚を無視していると批判した。ゲーテによると色彩は人間の目と脳によって生じるものである。色というもの、例えば今、見ているこの「赤」「青」は、私たちが認識して初めて存在するといえる。認識するものが誰もいない世界における「色」とはなんなのだろうか。人間の感覚こそが色彩を作っているのである。そして、その色を見て私たちは様々な思いを描く。ニュートンは光を分析し数値化した。しかしこの理論では夕陽や海の青の美しさは説明できない。色彩は人間の主観的な感覚で捉えるべき現象なのである。この考えは、色が与える心理的効果を研究する色彩心理学の基礎となり、感覚・感性を重視する芸術・思想運動、ドイツ・ロマン派に大きな影響を与えた。しかし、科学者の陣営ではあまりに主観的にすぎるゲーテ理論を受け入れることは到底できなかった。確かにゲーテの色彩論はこうして概観しただけでも、自然科学の視点、方法論とはまったく異なり、論争にはなりようがないように思える。ゲーテもニュートン物理学を否定するのではなく、人間の感覚から始める方法もなくては駄目なのだとした節がある。そもそもニュートン本人は非人間的な世界観とはむしろ真逆だった。

敬虔な科学者ニュートン 科学は神の言語を解読する行為

ゲーテの時代、既にニュートンは故人であり、ゲーテが挑んだのは正確には「ニュートン物理学」である。ニュートン自身は無神論者ではなかった。むしろ経験な信仰者であり、科学とは神の法則を読み解く行為、神の言語を翻訳する作業だと考えていた。色彩理論も7色のスペクトルは神が創造した精緻な世界の一端なのだ。近代科学の誕生、いわゆる「科学革命」がヨーロッパで発生したのは、キリスト教的世界観が生み出したとする見解がある。それは、このニュートンのような世界観が背景にある。ニュートンとゲーテが話をすれば案外気が合ったかもしれない。方法論が異なるだけで目指す先は同じだったのだ。

だが、後に科学は親であるキリスト教から離れ、キリスト教、ひいては神の存在、宗教的な世界観を否定する方向に向かった。ニュートン物理学を基礎とする自然科学はあまりに強力であった。19世紀、自然科学は人間の心を無視し、自然の神性を否定して、すべてを物質化、数値化しようとしていた。優れた数学者は「美」の探究者である。数字は本来、詩的なものであってもよい。だが私たちがニュースで片手間に眺める「死者〇〇人」「〇〇人が死亡」の数字は、まさに端的な情報を伝えるだけの記号である。数値化による唯物論的な科学の猛威に、詩人ゲーテは危機感を抱き反旗を翻したのであった。

世界を多角的に捉える 科学と感性のバランスの重要性

法相宗・薬師寺の橋本凝胤(1897〜1978)は「天動説でも一向に困らぬ」と天動説を擁護した。実際私たちは「陽が昇る」「日が沈む」と言う。困らぬどころか地が動いている感覚などまったくない。科学的には地が動いていても、この心身が感じる世界では、やはり天が動いている。そして遺体もモノではない。遺体は語りかけるし、私たちも語りかける。科学の知識は必要不可欠だが、それゆえに、世界を詩的に見る感覚も失ってはいけない。