写真家の土田ヒロミ(1939〜)の代表作に、『俗神(ぞくしん)』(1976年)がある。

「俗」という漢字の成り立ちは、「人」+「谷」。「谷」は神に祈り求めてきた「人」たちの風俗・礼俗など。それから世の常の意となり、卑しさにも用いられるようになったとされる。仏教では、「出家していない人」の意味もある。

土田ヒロミの時代認識 失われゆく俗への危機感

そして日本の神道における「神」とは、宗教哲学者の鎌田東二(1951〜)によると、仏教の「成るもの(成仏)」とは異なり、「ただ存在するもの」。しかも「大自然の大いなるエネルギー」であるがゆえに、「いいとか悪いとかを超えて、人間に、いつ、どう発現するかわからない。災害になるかもしれないし、循環して恵みになるかもしれない」。それゆえ古来より現在に至るまで、人々は、災厄、或いは恵みとも言えない大いなる力を畏れ崇めてきたという。

福井県出身の土田が1968〜1975年という、まだ日本に「勢い」があった、しかしそれゆえの急速な都市化や開発が進み、「土俗」の文化や「人情」や「共同体意識」、そして「アイデンティティ」が失われつつあった時、「農家を出自とする自分自身を検証するために、まず土俗文化に対峙する必要性を感じた」。「日本人としての自分自身の座標を確かめておきたかった」ため、青森から沖縄まで、そして伊勢神宮・富士山・恐山、或いは地域の伝統的神事を楽しむ「普通の人たち」を写したものだ。

しかも作家の五木寛之(1932〜)は、日本国内で「パワースポット」や「スピリチュアル」がブームとなっていた頃、先に紹介した鎌田東二との対談本『霊の発見』(2006年)において、「八百万の神」という言葉通り、たくさんの雑神(ざつしん。整った社殿を持たない、下位とされる神。藪神(やぶかみ)とも言う。神社などに祀られるよく知られた神々とは異なり、時に邪な迷惑を及ぼしかねないと恐れられる、茫漠とした霊的存在)が存在する多様性はとても大事だと語っていた。

日本の航空界のパイオニア・二宮忠八の原点

土田が求め、五木が指摘した「俗神」たちと必ずしも重ならないかもしれないが、ひとりの「俗神」を挙げる。「国民的」にその名が知られているかはともかく、「日本の航空界のパイオニア」。そして歴史小説で知られる作家・吉村昭(1927〜2006)の『虹の翼』(1980年)にその一生が描かれた。しかも2023(令和5)年には、その研究実績が「航空宇宙技術遺産」の第1号に選ばれた、二宮忠八(にのみやちゅうはち、1866〜1936)だ。

忠八は伊予国宇和郡八幡浜浦矢野町(現・愛媛県八幡浜市)で生まれた。生家は海産物問屋で、とても裕福だった。忠八は幼い時から、「パイオニア」の片鱗を見せていたようだ。例えば5歳の時、正月を迎え、家族が火鉢を囲んで、歓談の時を持っていた。忠八少年は母親の裁縫箱から綿を取り出し、ちぎっては息をかけ、天井に吹き上げた。2〜3切れの綿は天井に届くほど上がった。だが、程なくして下降した。忠八はそれを手のひらで受け取り、今度は綿を指先で大きく広げてみた。そしてまた、吹き上げる。さっきより、下降するのに時間がかかる。それから、下りてきたかと思ったら、今度はそれらの綿が、息を吹きかけてもいないのに、また舞い上がって行った。忠八の「綿飛ばし」をみていた父親が、忠八の手から綿を取って、火鉢の上にかざしてみた。するとまた、綿が天井目がけて上がっていく。そしてまた、下りてくる…「火鉢の上の風で、綿が上に上がっているんだなあ…」。その気づきが「飛ぶもの」に心血を注いだ、忠八の出発点だったのだ。

このような「幸せ」は、長く続かない。家業は傾き、借金返済に奔走していた父親は、忠八が12歳の時に死去。その後、忠八は呉服屋、活版印刷所の文選工、写真師の下働きなど、あちこちで働く傍ら、仕事が終わってからは、地元の私塾で国学・漢学・南画を学んだ。更にそれらの学費を稼ぐため、「綿飛ばし」に始める「飛ぶもの」への深い関心から、忠八は風で目玉がくるくる回る仕掛けを施した「だるま凧」など、色や形がユニークかつ、他の凧よりも高く上がるなどの性能にこだわった「忠八凧」を16種類もつくった。それらはまさに、「飛ぶよう」に売れた。

その後忠八は、薬種(やくしゅ。薬の材料のこと)商を営む伯父を手伝ったり、測量助手の仕事に就いたりした。これらの仕事から学んだ化学や物理学、そして製図の引き方は、後の「カラス型飛行器(忠八は「機」ではなく「器」を用いた)」の着想に大いに役立った。

「カラス型飛行器」の完成 世界初の自力飛行

21歳になったとき、忠八は香川県の丸亀歩兵第12連隊付の看護卒(看護兵・衛生兵のこと)になる。身長が少し足りなかったため、歩兵になれなかったというが、薬の知識が豊富だった忠八にとっては、むしろ適材適所だったようだ。また、タイミング的にも、連隊が鎮圧のために駆り出されていた西南戦争(1877)後で、また、日本初の対外戦争である日清戦争(1894〜1895)前だったのも、僥倖だった。

軍隊生活2年目の秋、連隊は野外演習に赴いた際、県内の樅の木(もみのき)峠で昼の休憩を取っていた。そんな中、忠八は兵士たちの残飯を求めて40〜50羽のカラスの大群が飛び回っているのを目にする。カラスは最初、何度か羽ばたいてから、15度ほどの角度で上向きに飛び上がる。それから峠の谷間から吹き上げる上昇気流に乗って、翼を広げたまま、羽ばたかずに飛んでいるのだ。そこで忠八は、「翼で風を受け、その抵抗を利用すれば、翼で羽ばたかなくても、カラスは空を飛べるのではないか!」とひらめいた。幼い頃の「綿飛ばし」が、ここで「飛行原理」の発見として、見事に華開いたのだ。

そこで忠八は軍務の合間を縫って、研究に没頭した。鳥ばかりでなく、トビウオや昆虫も精査した。どの「生き物」をもとにした「飛ぶもの」をつくればいいのか?飛び方はもちろんのこと、体と羽の寸法割合、羽の面積と体重の割合など、念入りに記録した。しかも忠八は、琴平町(ことひらちょう)の金刀比羅宮(ことひらぐう)に詣で、「大好きなたばこを止めますから、どうか空を飛ぶ機械を発明させてください」と祈願したという。

その願いがこんぴら様に聞き入れられたのだろうか。わずか1年後の1891(明治24)年、忠八は「カラス型飛行器」を完成させ、丸亀練兵場で夜間に飛行実験が行われる運びとなった。動力には、「仕事道具」である手術用具箱に敷いてあった薄い平板ゴムを紐のように細く切り裂いて利用した。船のスクリューにヒントを得たという後方のプロペラは4枚羽。滑走用の3つの車輪を備え、翼は「カラス型」であることから、全体を黒く塗り、飛行器頭部にはカラスに似た目をつけた。全長35センチ。単葉で、上にそり返った主翼の長さは45センチという、実に小型のものだった。ゴム紐をプロペラに目一杯巻き付け、忠八が手を離した瞬間、機体は3メートルほど自力滑走した後、離陸。飛行距離はおよそ10メートルだった。成功だ!翌日再び、手投げで飛行実験を行ったところ、36メートルほども飛んだという。人によっては、「子どものおもちゃ」に過ぎないかも知れない。しかし「これ」こそが、1903(明治36)年、有人動力飛行を達成したアメリカのライト兄弟(兄・ウィルバー(1867〜1912)、弟・オーヴィル(1871〜1948))から先駆けること12年、誰も「形」にすることが叶わなかった、世界初の「飛ぶもの」だったのだ。

有人飛行をライト兄弟に先行され燃え尽きた二宮忠八

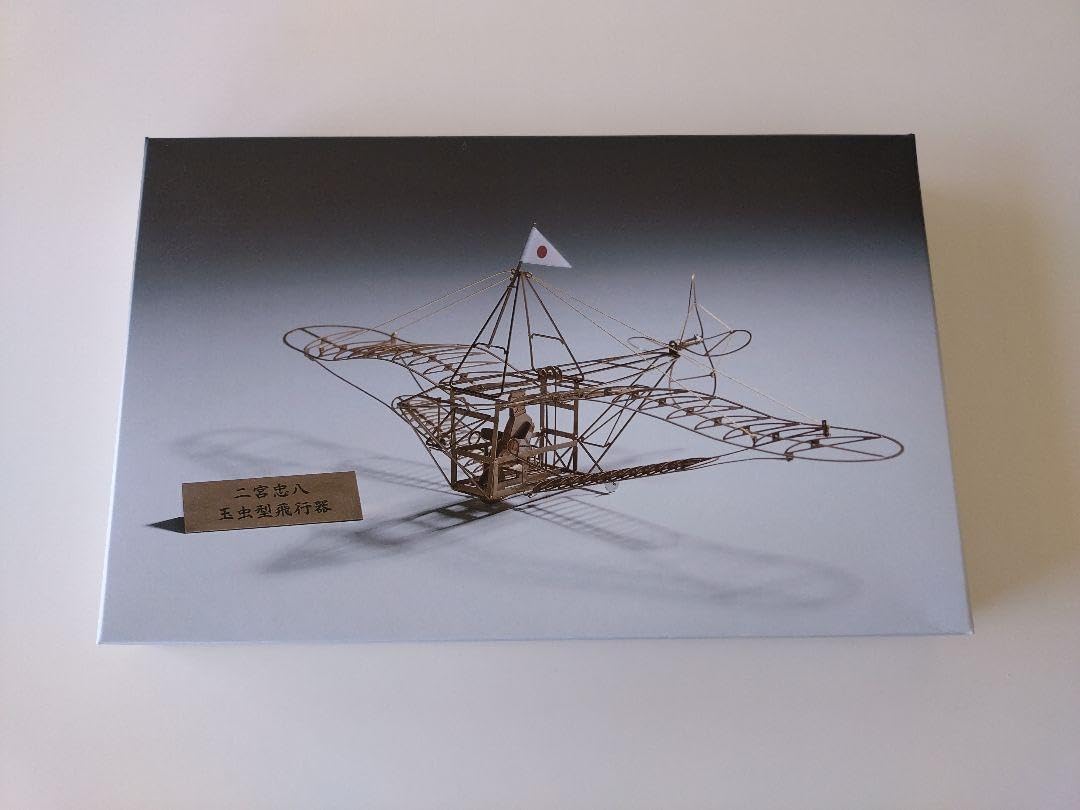

この成功は忠八に、「有人飛行」が可能であるという確信を持たせた。それから2年後、忠八は、タマムシをモデルにした「玉虫型飛行器」の小型模型を完成させる。これは複翼式で、上の翼は固定され、下の翼は上の翼の面積の半分のサイズで、方向転換するために傾斜角度が変えられるように可動式になっていた。尾翼は設けられていない。「カラス型」同様、後方に4枚のプロペラを備えていた。動力源については、具体的なものは、まだ備えつけられていなかった。

この「玉虫型」が「不運」だったのは、制作中の1894(明治27)に、日清戦争が勃発したことだ。忠八は大島混成旅団第1野戦病院付一等調剤手として、京城・孔徳里(ゴンドンニ、現・韓国のソウル西部)に従軍することになった。そこで、敵方の偵察等、軍事における「飛行器」の必要性を痛感した忠八は、「玉虫型」の設計図を添えた上申書を陸軍上層部に提出した。しかし当時の軍参謀・長岡外史(ながおかがいし、1858〜1933)は「今は戦時である」「外国で成功していないことが、日本でできるはずがない」「成功したとしても、戦争には使えない」として、却下してしまった。

忠八はそこでめげることなく、更に2年後、旅団長であった大島義昌(おおしまよしまさ、1850〜1926)に直訴するが、「まだ実用化の目処が立っていない」などと、再び却下されてしまう。

それでも忠八はなおもその翌年、今度は当時陸軍中将で広島第5師団長であった山口素臣(やまぐちもとおみ、1846〜1904)にも上申書を提出したが、やはり却下される。

とうとう忠八は軍に頼ることを諦めた。1898(明治31)年、軍から離れ、「得意分野」であった製薬業界、大日本製薬(現・住友ファーマ)に入社する。そこで1903(明治36)年3〜7月末まで、大阪で開催された第5回内国博覧会で金賞を受賞した「二宮舎利塩(にのみやしゃりえん)」(1898年)という、脚気・黄疸・便秘などに効く薬をはじめ、100何十種もの薬を発明するなど、持ち前の先進性・革新性を大いに発揮した。しかも、その同じ年に開催された薬学会大会においては、武田薬品工業の武田長兵衛(4代目 1845〜1925)、田辺製薬の田邊五兵衛(12代目 1849〜1921)、塩野義製薬の塩野義三郎(初代 1854〜1923)ら製薬業界の「重鎮」や「帝国大学出」のエリート研究者らと共に、大会準備常務委員として活躍するほどだった。

しかし忠八は「飛ぶもの」を諦めていたわけではなかった。薬の研究開発、そして大阪実業界の「有名人」となって、ひたすら資金を蓄えていたのは、「飛行器」の開発研究のためだったのだ。1900(明治33)年、忠八は京都の石清水神社にほど近い京都府綴喜郡八幡町(現・八幡市)に移り住む。自身の出身地と同じ「八幡」がつくことに加え、木津川(きづがわ)周辺に砂原が広がっていることから、飛行実験には最適である。更に、付近の精米所には、石油発動機まで備えつけられている。激務の傍ら、忠八は石油発動機付きの「玉虫型飛行器」の研究に邁進する日々を送っていた。

しかし、1908(明治41)年末に、忠八にとって衝撃的なニュースが飛び込んできた。彼が「二宮舎利塩」で栄誉を手にしていた年の12月に、ライト兄弟が1時間にも及ぶ有人飛行に成功していたというのだ。「後塵を拝するのは愚の至り」として、忠八は泣きの涙で、後はエンジン開発を待つのみだったにも関わらず、「玉虫型飛行器」をハンマーで叩き壊した。それ以後忠八は、「飛ぶもの」の研究開発からキッパリと手を引き、製薬業のみに傾注する日々を送ることになった。

航空事故に心を痛め、飛行神社の創建を決めた

時は流れた。ライト兄弟以降、「飛行機」が世の中に在ること、使うことが「あたり前」になってきた中、多くの人々が航空事故等で亡くなるようになってきた。すると忠八はその都度、深く心を痛め、事故の日時・場所を書き留めて家の仏壇にしまい、日々祈りを捧げていた。そのような人々の霊を鎮めるべく、1915(大正4)年、とうとう忠八は八幡の自宅敷地内に「飛行(ひこう)神社」の創建を決めた。それに加え、自身の長年の研究実績や資料を集めた「飛行文庫」を併設することも考えていた。

その間、忠八にとって、長年の努力が「報われる」ことがあった。1919(大正8)年の11月、大阪で偶然、大規模な軍事演習が行われた。その夜に催された歓迎会で、忠八は同郷の軍人・白川義則(よしのり、1869〜1932)と歓談の時を持つことになった。そこで白川が忠八の「飛行器」に強い関心を示したことから、忠八は自身の研究資料を白川に託した。悲しいことに、陸軍航空本部にしばらく「放置」されてはいたものの、雑誌『帝国飛行』(帝国飛行発行所刊)の記者だった、後の昆虫学者・加藤正世(まさよ、1898〜1967)が偶然、その資料を見つけ、1920(大正9)年4月号にその詳細を発表した。そしてその翌年11月には、かつて「玉虫型飛行器」案を一蹴した軍人・長岡外史が「甚だ面目ない申譯のない次第」と詫び状をしたため、雑誌『飛行』(帝国飛行協会雑誌発行所刊)上で、忠八の偉業を公式に讃えたのだ。

30年近く前の偉業がようやく、日の目を見たことから、忠八の心はスッキリと晴れ渡ったのだろう。「釈明を天下に示す高義心 その潔白に消ゆる長恨」と歌を詠んでいる。その後の忠八は、心静かな隠居生活を営んでいた。生まれ故郷の「八幡浜」と今在る「八幡」の「幡」の字を戴き、自らを「幡山(ばんざん)」と称し、千首の和歌を飛行機事故で亡くなった人々のために詠み、神前にお供えした。更に、「幡詞(ばんし)」という、七七調の句を四句並べてひとつの塊とし、二つめの七七調の句を四句並べた塊、合計八句の連句としたものを生み出した。それは彼曰く、五七五七七の和歌よりも「重み」は少ないが、軽妙で温かみを感じるものだという。それに加え、かつて行っていた凧の彩色ではないが、少年時代に南画の大家・野田青石(せいせき、1860〜1930)に学んだ画風を踏襲した「幡画(ばんが)」も手がけた。

また忠八は、石清水八幡宮から見て真南にある臨済宗妙心寺派の禅寺・円福寺に足繁く通い、住職の神月徹宗(こうづきてっしゅう、1922〜1937)に教えを乞うたり、時には黄檗宗の本山である宇治・万福寺の玉田真璞(ぎょくでんしんはく、1872〜1961)の元を訪れたりしたという。

二宮忠八の最期

「飛行器」でもそうだったが、独力でことを成す忠八ゆえに、実際に飛行神社の工事が始まったのは、1925(大正14)年のことだった。その時点で、飛行機事故の犠牲者は149人にも及んでいた。完成したのは昭和7(1932)年。忠八は自身の手で神式の儀礼を行うための勉強を始め、神主としての資格を得た。それからは航空安全そして航空事業の発展を日々、祈願していた。

その飛行神社には、3つの社殿がある。正面には、『古事記』(712年)に天野磐船(あまのいわふね)という「飛行船」に乗って、高天原から葦原の中つ国に天降りされたと記されている神饒速日命(にぎはやひのみこと)を祀り、左の「薬光神社」には、日本の薬学の偉人である長井長義(ながよし、1845〜1929)、薬学博士第一号の下山順一郎(1853〜1912)、そして先に紹介した武田長兵衛、田邊五兵衛、塩野義三郎などの製薬業界の重鎮を祀り、健康長寿・病気平癒・医学や薬学の発展を祈る。右の「祖霊社」には、航空事故で亡くなった人や航空業界に貢献した人を祀っている。

忠八は1936(昭和11)年、70歳で亡くなった。陸軍中将・松井兵三郎(ひょうさぶろう、1874〜1937)が京都第16師団長だった頃(1927〜1930)、当時60歳を過ぎたばかりであった忠八に「ぜひ一緒に本物の飛行機に乗ってみませんか」と誘った。忠八は快くそれに応じ、滋賀県八日市(現・東近江市)に所在した陸軍飛行場で、飛行機に乗った。その感想を忠八は、「若い頃、毎晩のように飛行機に乗った夢を見ていたが、今日乗った心地は、その夢で見たものと少しも違わなかった」と語ったという。そのような忠八にとって、果たして自身の人生は「悔いなきもの」だったのか。

二宮忠八 悔いなき人生

冒頭の「俗神」に話を戻そう。名編集者で知られる和田宏(1940〜2013)は先に紹介した吉村昭の『虹の翼』の解説で、「日本人には飛躍した発想をする者を排除する傾向がありはしないか…(略)…奇異な説をなして人心を惑わし、和を乱すものとして、社会から除外するのではないか。『人さまに後ろ指を指されることはするな』。これがこの国の庶民の掟なのであった」と記した。そもそも忠八は「俗神」ではなく、「日本の航空界のパイオニア」である時点において、「俗神」からはるかに頭抜けた「神」だった。しかし忠八自身は世の誰よりも目立っていたり、時に多くの人々を率いて頂点に立っていたりする「神」であろうとはせず、あくまでも「俗神」が生きる「日本社会」の一員として、その生を全うした。「お国のために尽くす」のが当たり前だった時代、そして社会、加えて軍人時代の経験が、忠八を「俗神」として生きるよう、結果的に「仕向けた」のかも知れない。そういった意味で忠八は、「悔いなき人生」を生きたのではないか。

また和田は、「忠八が『飛行器』の模型を作っているとき、国内では食べていけずに多くの人たちが海外へ移民として出ていく。そればかりか女たちは世界各地に売られていき、男たちには酷寒のシベリア鉄道建設工事にまで出稼ぎにいった記録がある」とも書いている。こうした人々の大部分は、ふるさとに戻ることが叶わず、異国の地で「埋もれた」ことだろう。だが、このような「俗神」たちにも、土田が写し取った「俗神」たちのように、その生涯において、腹の底から笑う瞬間、喜びのひとときがあったことを祈りたい。

最後に…

エリートサラリーマンから出家し、禅僧となった南直哉(みなみじきさい、1958〜)は、「思い通りにいかなかったとき、夢破れたときに、人は損得から離れ、自分が本当に大事にするものを見極めます。

そして、それを見極めた後、自分の努力が報われるかどうかわからなくても、歩き始めます。そんな人間には、ある種の凄みが備わるのです。だから、夢や希望が叶わなくても、がっかりすることはありません。

むしろ、夢や希望が人生の妨げになるかもしれません。夢も、希望も、じつは麻薬のようなものだからです」と述べている。

忠八の場合、自ら「玉虫式飛行器」を壊した後、「ある種の凄み」をもって、製薬業界で生きた。そして引退後は歌や絵に没頭したり、飛行神社において、空の神様・神饒速日命、製薬業界の偉人たち、そして航空事故で亡くなった人々、航空業界の発展を祈ったりしていた。飛行神社は忠八の死後も廃れることなく、今なお存続している。そして多くの人々が訪れ、忠八の人生を偲び、また、航空関係の多くの資料に驚嘆している。こうした「多くの人々」もまた、忠八や「飛ぶもの」に心奪われた「俗神」だろう。もちろん、飛行神社から遠く離れたところにいる「あなた」も「わたし」も…。

参考資料

■黒鷲「純日本式の飛行機 −卅年以前に考案されたるもの−」『帝国飛行』第5巻 4号 1920年(33-38頁) 帝国飛行発行所

■長岡外史「歐米に先驅したる日本飛行機 −二宮忠八氏の偉業−」『飛行』1921年11月号(44-49頁)帝国飛行協会雑誌発行所

■佐藤武『大空の先駆者 二宮忠八』1944年 金鈴社

■豊沢豊雄『少国民の日本文庫 ひかうきをくふうした二宮忠八』1944年 講談社

■加藤正世『幻の翼 二宮忠八物語 日本が生んだ航空界のパイオニア』1968年 雪華社

■土田ヒロミ『俗神』1976年 オットーズ・ブックス

■山崎幹夫「ある飛行機野郎と薬学」日本薬学会(編)『ファルマシア』1979年 15巻 1号(71-72頁)日本薬学会

■小川太一郎「二宮忠八」四国新聞社(編)『讃岐人物風景 11 (明治の巨星たち)』1984年(131-145頁)丸山学芸図書

■日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部(編)『日本国語大辞典 第二版』1972/1979/2001/2004年 小学館

■五木寛之/鎌田東二『霊の発見』2006年 平凡社

■新潮社(編)『新潮日本語漢字辞典」』2007/2008年 新潮社

■金子隆一/アイヴァン・ヴァルタニアン『日本写真集史 1956-1986」』2009/2010年 赤々舎

■土田ヒロミ『土田ヒロミ写真展「俗神」』2010年 JCIIフォトサロン

■泰申会出版(編)『二宮忠八展 (愛媛県美術館南館 平成23年4月1日〜9日)』2011年泰申会出版

■吉村昭『虹の翼 新装版』2012年 文藝春秋

■和田宏「解説」吉村昭『虹の翼 新装版』2012年(520-525頁) 文藝春秋

■「二宮忠八について」『八幡浜市』2014年8月26日

■矢後勝也・関岡裕之・洪恒夫「『蝉類博物館』 −昆虫黄金期を築いた天才・加藤正世博士の世界−」『Ouroboros 東京大学総合博物館ニュース』Volume 20 Number 2 2015年10月25日号

■田中宣一「邪視と雑神」成城大学文芸学部(編)『成城文藝』第240号 2017年(161-174)成城大学文芸学部

■いろは出版(編)『失敗図鑑 偉人・いきもの・発明品の汗と涙の失敗をあつめた図鑑』2018年 いろは出版

■大野正人『早すぎた天才 知られてないけど、すごかった』2021年 文響社

■南直哉「本当に偉い人間とは『人生で夢や希望をまったく叶えられなかった』のに、しぶとく生きている人である」『PRESIDENT Online』2022年5月6日

■井上千秋「講演1:飛行機発明の先駆者 二宮忠八」公益財団法人山陽放送学術文化・スポーツ振興財団(編)『輝ける讃岐人(びと)3 ―紫野栗山・玉楮象谷・二宮忠八・浮田幸吉・平賀源内・笠置シヅ子・尾上松之助―』2023年(72-99頁)公益財団法人山陽放送学術文化・スポーツ振興財団

■船渡俊行「日本の航空界のパイオニア 二宮忠八」NPO法人テクノ未来塾+出川通(編著)『【増補・決定版】江戸時代のハイテク・イノベーター列伝 「近代日本」を創った55人のエンジニアたち』2023年(204-209頁)言視舎

■「ゲスト:八幡浜市美術館学芸員 井上千秋さん」『坂の上のラジオ』2024年4月27日

■「《早稲田大→百貨店勤務→出家して禅僧に》恐山菩提寺院代・南直哉が語った出家の理由『会社員としてはもうダメだ、と…』」『文春オンライン』2025年3月11日

■『土田ヒロミ公式サイト』

■「土田ヒロミ写真展『俗神』」『ART AgendA』

■「土田ヒロミ写真展『俗神』」『FUJIFILM SQUARE』

■「二宮忠八の動力飛行研究」『日本航空宇宙学会 航空宇宙技術遺産』

■『二宮忠八飛行館』

■『飛行神社』

■「飛行神社」『そうだ京都、行こう。』

■「飛行神社」『八幡 YAWATA STORY & GUIDE』