永遠の旅路に着いた大切な人へ想いを伝えたいと願う人たちを様々な形で受け入れる場所が全国各地に点在している。だが本来それは仏壇や墓の役割だった。朝、仏壇にご飯を供え、家族や先祖に手を合わせて一日の安全を祈る。どこの家でも見られる当たり前の光景ではなくなりつつある。

風の電話、漂流郵便局とは

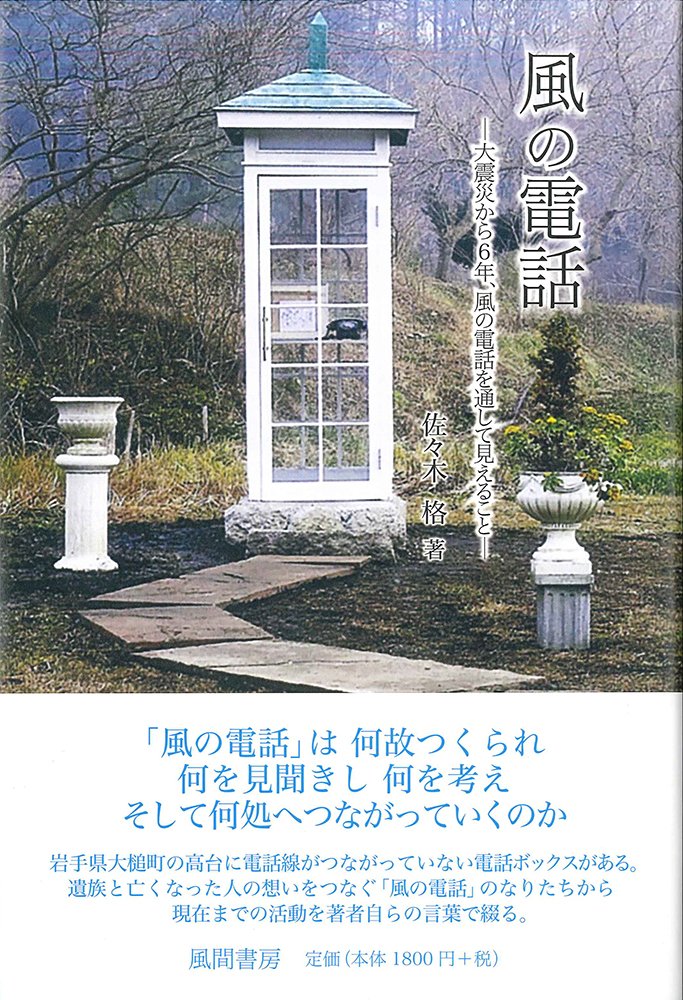

2011年東日本大震災で壊滅的な被害を受けた、岩手県上閉伊郡大槌町に設置された私設電話ボックス「風の電話」。ボックスには電話線がつながっていない黒電話とノートが一冊置かれている。仮設住宅に住むある方は、今はない自宅の電話番号を回した。受話器の向こうでは妻があいづちを打ってる気がしたと語っている。

同じく死者へのメッセージを伝える場として、香川県三豊市の粟島にある「漂流郵便局」がある。こちらは宛先の無い手紙を投函すると代わりに受け取ってくれる「郵便局」。元々はアート作品だったが、多くの要望に応え、手紙を受け付けている。差し出す相手は未来の自分など、必ずしも死者に宛てたものとは限らず多種多様であるが、やはり失った人への手紙が多いようだ。遺された者は、旅立った家族や恋人に伝えきれなかった想いを言葉にして送る。送りたいと願う。声と筆にはぬくもりがこもる。電話と手紙は見えない相手とぬくもりを共有する生の通信手段である。

こうした場に人々が向かう一方で、家族や先祖を偲び対話する場として親しまれていたにも関わらず、今では影の薄くなった場所がある。家族の位牌と遺影、形見が置かれている場所。かつて日本人のほとんどの住宅には「仏壇」があった。

仏壇とは

仏教は無我を説き、霊魂を否定し、悟りを開いて輪廻からの解脱を目指す宗教であるから、先祖供養とは関係なかった。仏壇も本来「仏」を祀る場所。つまり阿弥陀如来や大日如来ら仏教の教主が鎮座する拝殿であり、家の一角の「聖地」である。それが長い歴史の中で日本古来の祖霊信仰と結びつき今の形となった。

仏壇の原型は仏像や経典を安置する「厨子(ずし)」と呼ばれる小型の祠とされる。有名なものに飛鳥時代の法隆寺「玉虫厨子」がある。この後、平安時代に貴族、鎌倉時代に武士の間で仏像を自宅に祀る習慣が生まれた。そして江戸時代に寺請制度が確立し、庶民の間にも仏教が根付き、各家庭は菩提寺と仏壇を持ち、先祖供養を行うようになったのである。先祖供養の背景には日本の祖霊信仰があり、柳田国男は日本の祖霊信仰形態のひとつ、魂棚(たまだな)が仏壇の原型だと説いている。魂棚とは盆の期間に家に帰還した先祖の霊が休む場として設ける棚のことで、仏壇よりはるか昔から存在する祖霊信仰形態である。柳田は本尊を祀る仏壇と祖霊信仰の魂棚が一つになったものが、先祖供養としての仏壇のルーツだと述べている。また、先祖供養がメインの日本では本尊より位牌の方が重視されているが、位牌は元々は儒教に由来する。つまり仏壇とは神道・仏教・儒教が習合した結果であり、日本人の宗教形態が集約された場といえるだろう。明治時代の神仏分離令、それが原因となり廃仏毀釈の嵐が吹き荒れても、仏壇が滅ぶことはなかった。仏壇は家族や先祖の家、部屋として庶民の心の支えとなってきたのである。

近くて遠い場所

現代では住宅事情などもあり仏壇を置いていない家も多くなっており、また置いてある家でもほぼ慣習化・形骸化しつつある。葬儀は形式的に行われ、その意味を失いつつある。仏壇に対して無下には扱わないにせよ、特に若い世代などは積極的には関わらない、家の飾りになっているのではないだろうか。

被災地などは仏壇どころか家すら失われた方も多い。そのような人たちにとって、「風の電話」や「漂流郵便局」は心の拠り所になるだろう。だが想いを伝えたい人たち全員の家に仏壇がないわけではない。引用した「風の電話」の記事には仏壇の前にいる男性の写真が掲載されている。男性は車で1時間かけて「風の電話」を訪ねているという。「風の電話」と仏壇では役割が違うのはわかる。だがやはり仏壇の存在価値が下がっている印象は否めない。今や仏壇は近くて遠い場所になっているのかもしれない。

遠くて近い場所に

仏壇や神棚を祀り墓参をするからといって、必ずしも霊魂の実在を信じているというわけではないだろう。その理由は、けじめをつけるため、死者に敬意を払うため…などとする人もいる。それでも漂流郵便局には今も死者への手紙が届いているし、「風の電話」を訪れる人は絶えない。皆、心のどこかに本気で死者の存続を信じたい、信じている気持ちはあるのではないか。死者はこの世ならざる世界に生きている。そう考える時、仏壇は遠い世界とつながる最も近い場所になる。「風の電話」「漂流郵便局」も素晴らしいと思うが、もっと近くにある場所にも目を向けてほしい。

参考資料

■「見えない、聞こえない、それでも亡き人を感じる 大槌町「風の電話」に人絶えず」朝日新聞GLOBE+ 2021年1月14日配信

■漂流郵便局 ホームページ

■久保田沙耶「漂流郵便局 届け先のわからない手紙、預かります」小学館(2015)