霊界を旅した男、神秘思想家・エマヌエル・スウェーデンボルグ(1688〜1772)。彼の評価は様々であるが、その評者の一角に大哲学者・カントがいた。人智を超えた世界は存在するのだろうか。カントの見解とは。なお、現在では本来のスウェーデン語に近いと言われる「スヴェーデンボリ」の表記が多くなっているようだが、世界で親しまれている英語読みの「スウェーデンボルグ」で統一する。

スウェーデンボルグの千里眼

天才科学者、神学者、神秘思想家、スウェーデンボルグ。彼の詳細は以前の記事を参照するなどして頂くとして、その深遠な思想に対する評価はともかく、霊能力、霊界探訪についてはあくまで彼の主観によるものであり、自己申告に過ぎないといえる。しかし、その能力が現実世界において発揮された事例もある。

1759年7月、イギリスからスウェーデンに帰ってきたスウェーデンボルグは、友人の夕食会に招かれた。他に15人の客も同席するその場で、スウェーデンボルグは顔面蒼白となり興奮した様子で何度も食卓を離れた。彼は皆に自宅のあるストックホルムで火災が発生し被害が広がっていると告げた。さらにスウェーデンボルグは「あなたの家も燃えた」「私の家から3軒目で消えた」などと、火災の様子を逐一告げたという。この友人宅のある西海岸の都市イェーテボリはストックホルムから480キロほど離れている。日本では江戸時代中期にあたるこの時代、リアルタイムでこの情報を知ることは不可能だったはずである。そして火事の2日後に訪れた役人の報告はスウェーデンボルグが述べた内容と一致していた。この出来事は証言者も多いことから、スウェーデンボルグの千里眼としてヨーロッパ中に知れ渡った。この現象に若き哲学者がただならぬ関心を抱いた。イマニエル・カント(1724〜1804)。この後「純粋理性批判」「実践理性批判」「判断力批判」の3大批判書を発表し哲学界に覇を唱えた大哲人となる人物である。

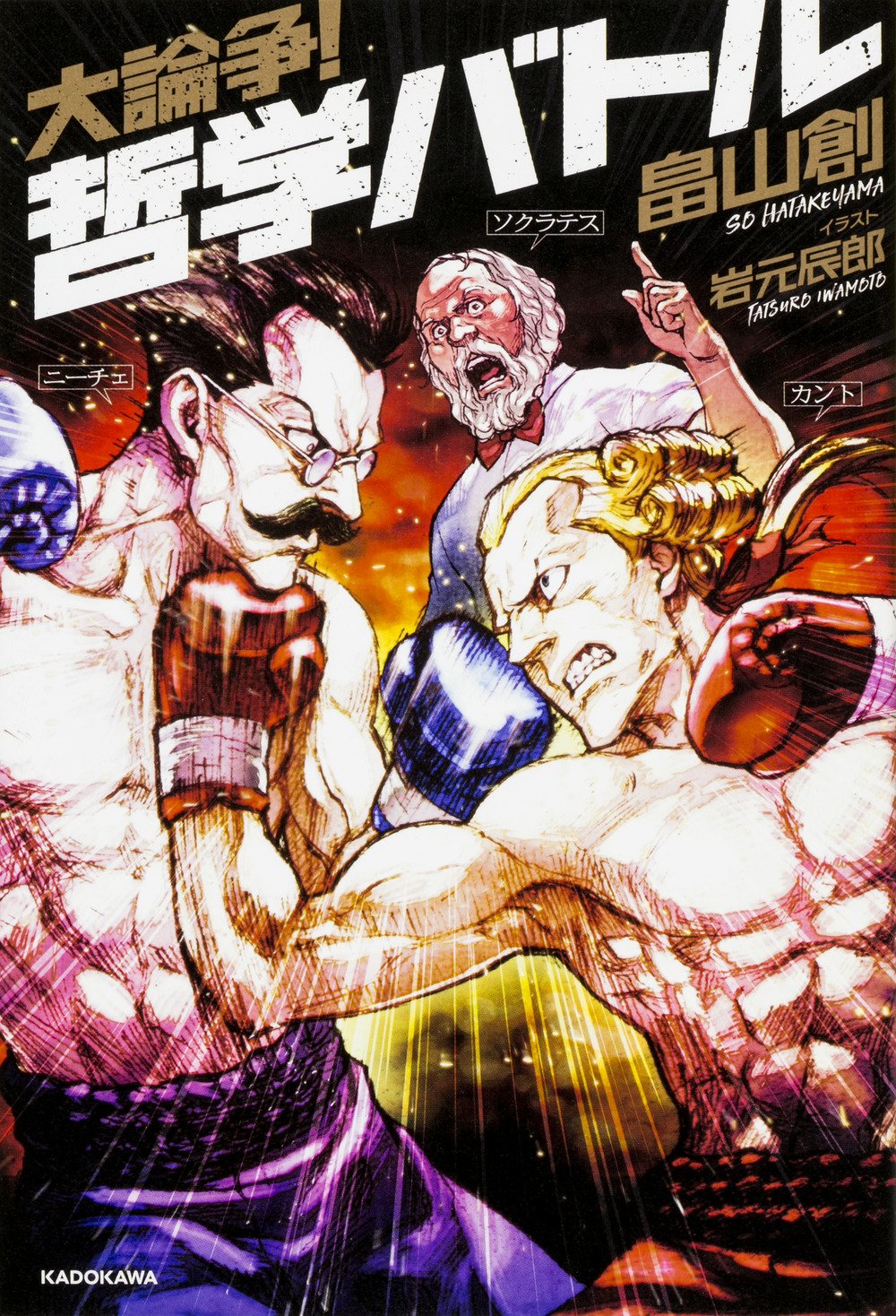

大哲人 vs 大神秘家

哲学はカント以前と以後に分かれる。史家にそう言わしめた知の巨人カントは、現代の常識から見れば、胡散臭い霊能者の誇大妄想とも取れる霊界探訪についてかなり本格的に調査したようである。その際、カントはスウェーデンボルグに手紙で質問をし、スウェーデンボルグは新刊書で答えると約束したという。だが2年経ってもその気配はなく、苛立ったカントはスウェーデンボルグの全8巻に渡る著作を購入して読みこみ、批判書「視霊者の夢」(1766)を刊行した。この著作でカントはことあるごとにスウェーデンボルグを「夢想家」と呼び、「壮大な空想」「とてつもない幻想」と揶揄し、「一滴の理性も見当たらない」と容赦無い批判を展開している。だがその後、大学教授となったカントはスウェーデンボルグの思想を讃えていたともいう。「視霊者の夢」でも、自分とスウェーデンボルグの体系が一致するのは偶然に過ぎないなど、煮えきらない物言いが随所に見受けられる。これはカントの哲学上の大仕事が形而上学の不可能性の証明にあったからだろう。カントは形而上学、つまり神や霊の存在は人間の認識能力を超えたものであり、それらを探究する形而上学は不可能だとした。しかし同時に、人間の理性は形而上学的な探究をせざるを得ない本性を持っているとも述べる。スウェーデンボルグの霊界報告に人が引き付けられるのは、理性の形而上学的なものに対する欲求に応えているからともいえる。

理性の限界

カント哲学の看板といえるのが「物自体」(Ding an sich)である。例えば目の前のスマホは、光の粒子が網膜を刺激して脳内が生成した「映像」であり、その映像を時間と空間というフィルターを通して認識している主観的な存在に過ぎない。スマホその「物自体」は認識できない、これが認識の限界となる。スウェーデンボルグの霊界報告も、彼の主観であり、客観的な証明は不可能である。だが主観のみだからといってこれを否定するのは簡単ではない。仏教の唯識思想、インドのヴェーダーンタ哲学、バークリー、フィヒテらの観念論など、客観的存在を否定する思想は枚挙にいとまがない。これらの立場からすると、客観こそが幻想なのである。

「物自体」はあくまで哲学的観念であり、具体的な事象としての霊魂や霊界の存在を認めることとイコールではない。だが人間には決して理性が認識できない領域が存在するという一点において、カントとスウェーデンボルグは一致する。

限界と本性の間

スウェーデンボルグの「主観」を実在か幻想かを科学、哲学で決定することはできない。それがカントが明らかにした理性の限界である。そして同時に限界のその先を求めてしまうのが理性の本性でもある。カントは最期までスウェーデンボルグの世界を、荒唐無稽な霊能者の戯言であると切り捨てることはできなかった。我々もまた理性の先に関心を抱かざるを得ない。この対決は歴史の一エピソードでは終わらせられないのである。