『闇バイト』という悪辣な所業を表す言葉が、我々の日常の中でよく目にし、なおかつ耳にすること。そしてその意味や詳細を認識・理解できるようになって、どれくらいの日時が経つだろうか。それは2年前の「ルフィ」たち、日本からおよそ3000km離れたフィリピンから、「コスバ重視!」「手っ取り早くお金を稼ぎたい!」などと焦り、切羽詰まった日本の若者たちを募り、秘匿性の高いメッセージアプリに誘導する。そこで彼らが「逃げられない」ように、免許証やマイナンバーカードといった「個人情報」の送信を命じる。しかも依頼内容は、昨今当たり前になってきた「スキマバイト」、或いは我々が想起してきた、クリスマスや年末年始など、限られた時期の「短期アルバイト」ではなく、「オレオレ詐欺の受け子」や「出し子」。挙げ句の果てに、「ルフィ」たちが有する「リスト」に挙がっている一人暮らしの富裕な老人宅を急襲することを命じるのだ。だからこそ、「光」の対義語「闇」が冠されたアルバイトということになるのだろう。しかもその報酬だが、当初の約束はどこへやら、一切支払われることはないのだ。若者たちにとっては、みんなが目にする、労働基準法に則った旧来の「光」のアルバイトは、仕事内容や拘束時間を考えると、物凄く効率が悪い。時に人間関係の面倒くさいこともつきまとう。だからこそ、あえて「それ」を選んだのに…。

自己犠牲と義に篤い

古くは鈴木清順監督・小林旭主演の任侠映画、『関東無宿』(1963年)、深作欣二監督・菅原文太主演の『仁義なき戦い』(1973年)ではないが、「『弱きを助け強気を挫く』の言葉通り、昔は義理人情を大切にし、『正道』のために自らを犠牲にすることを厭わなかった親分衆がたくさんいたというのに、今は…」と、自分勝手な親分に翻弄され、心身共に深く傷つけられてしまう。時に命すら奪われてしまう、律儀で不器用な子分が苦吟懊悩する「やくざ映画」は世にあまたある。果たして実際、「義に篤かった」親分は、「昔」にはたくさんいたのか?それはどのくらいの「昔」だったのか?

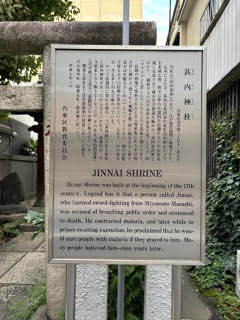

野武士上がりだった高坂甚内

江戸時代初期(1603~1690)に、高坂甚内(こうさかじんない。生誕年不明~1613)という人物がいた。「向坂」「幸坂」「勾坂」とも記される。天明2(1782)年初演の歌舞伎『けいせい黄金鯱(こがねのしゃちほこ)』に登場する盗賊だ。本当のところは不明だが、甲斐(現・山梨県)の武田信玄(1521〜1573)に仕えた高坂弾正(だんじょう。またの名は春日虎綱(かすがとらつな)。1527〜1578)の息子、または孫。そして「甲州素っ破(スッパ)」こと、盗人、或いは戦国時代(1467〜1568)における、野武士・強盗上がりの忍びの者だと称した人物だった。そのような甚内は、忍びの者・盗賊たちをまとめたリーダーでもあった。しかも我欲のために金品を欲していたわけではなく、恩義ある武田家の再興を目指し、徳川家による天下統一前後の江戸市中を荒らし回っていたのだ。そうした中、1603(慶長8)年に縄張り争いから、北条氏に仕えていたとされる「相州(現・神奈川県)素っ破」の風間(ふうま)小太郎(生没年不詳。『鎌倉管領九代記』(1690〜1780年頃成立か)に登場する。伝説の忍者・風魔(ふうま)小太郎のモデルとされる)を幕府に密告した。その功により甚内は、開幕当初の江戸市中の治安維持を一手に任されることになった。

次第に疎まれるようになった高坂甚内

しかし甚内の「栄光」は長く続かなかった。地歩が固まり、国の政(まつりごと)が軌道に乗ってくると、幕府側はだんだんと甚内のことを疎ましく、なおかつ、国家転覆を謀られるのではないか、と強い疑念を抱かれるようになっていった。とはいえ、いわゆる「頂上作戦」を決行するには、甚内を取り巻き、忠誠を誓っている盗賊・忍者たちが大勢いたことから、収拾がつかなくなる。それゆえ、手出しができないまま、10年間、「放置」「黙認」状態が続いていた。だが、不運なことに甚内は、当時においては原因不明の不治の病と捉えられていた瘧(おこり、マラリアのこと)に罹ってしまった。それを知った役人たちは、甚内一派を一網打尽にした。とうとう甚内は、かつて浅草・鳥越橋近辺に所在したという刑場に引かれていった。死の間際に彼は、もしも自分が瘧にならなければ、こうして捕縛されることはなかっただろう…と悔やみつつも、後の世に瘧を煩う人が、死後長らくこの世に魂をとどめている自分のことを念じたならば、たちどころに平癒させよう、と言い残して亡くなったという。

大衆からは人気があった高坂甚内

生前有していたであろう「カリスマ」「影響力」、或いは歌舞伎のヒーローに描かれたためか、甚内は「甚内霊神(れいじん)」として祀られ、多くの人々の尊崇を集めていた。いつしか「甚内神社」と呼ばれるようになったお社は長らく、現在の東京都台東区駒形1丁目近辺に所在していたというが、大正12(1923)年の関東大震災で焼失した。しかも「それでおしまい」ではなかった。昭和5(1930)年に同区浅草橋3丁目に移転してからも、旧・向柳原町(むこうやなぎはらちょう。現・浅草橋4〜5丁目、千代田区東神田3丁目近辺)の人々によって、今に至るまで守られている。

時代も追い風になった

古き良き「任俠道」を知っていたと推察されるジャーナリストの千葉亀雄(1878〜1935)によると、甚内や甚内を慕ったであろう人々が活躍した江戸時代は、徳川家康(1543〜1616)によって固められた封建制度によって、支配対被支配が厳然と区別され、被支配者はどう足掻いても、自身の座から脱却し、支配者へと上り詰めることが不可能な時代だった。だからこそ、俠客が現れた。彼らは正義を盾とし、生命を弾丸とし、空拳を持って、空のごとき権力と戦った。権力者の力や弾圧が強ければ強いほど、俠客の反抗心も強まった。田舎・都会関係なく、侠客は存在していた。それゆえ、全国津々浦々の俠客たちの様子や振る舞いは、民衆の意志の代弁者と捉えられ、崇拝されたのだという。

最後に…

甚内は、千葉が指摘するような俠客、または名親分。或いは「鼠小僧」のような義賊だったかどうかはわからない。人を束ねるということは、束ねられた人々が全て、束ねた人物の「味方」「信奉者」であるとは限らない。時には「敵」「憎悪の対象」でもあり、「裏切り」「謀殺」されるリスクが常に伴う、孤独で苦々しさを伴うものなのだ。後から多くの人々に性格や人物像そのものも膨らまされた可能性が大いにある甚内ではあるが、孤独で苦々しい日々を生き、その果てに、市中引き回しの上、磔(はりつけ)獄門の刑に処せられたからこそ、「弱きを助け強きを挫く」大親分よろしく、瘧快癒を約束し、この世から立ち去ったとも考えられる。あれから400年。甚内の魂はまだ、浅草橋の小さなお社の中にひっそりと、がしかし堅く強く、とどまり続けているのだろうか。

参考資料

■大石庄一「浅草」下中弘(編)『日本歴史大事典 1』1992年(90頁)平凡社

■小木新造「浅草」下中弘(編)『日本歴史大事典 1』1992年(91頁)平凡社

■北原進「浅草御蔵」下中弘(編)『日本歴史大事典 1』1992年(91頁)平凡社

■飯島千秋「浅草御蔵」黒川雄一(発行)『日本歴史大事典 1』2000年(39頁)小学館

■竹内誠「浅草」黒川雄一(発行)『日本歴史大事典 1』2000年(39頁)小学館

■大島建彦「甚内神社」大島建彦・薗田稔・圭室文雄・山本節(編)『日本の神仏の辞典』2001/2002年(677頁)大修館書店

■古井戸秀夫「高坂甚内」河竹登志夫(監修)古井戸秀夫(編)『歌舞伎登場人物事典』2006年(322頁)白水社

■千葉亀雄「俠客および俠客思想」村松梢風(編)『義と仁 叢書 5 俠客の世界 –江戸から昭和まで–』2016年(30-35頁) 国書刊行会

■「高坂甚内について」『リファレンス協同データベース』2011年7月17日

■角田晶生「戦国乱世から太平の世へ…新時代に適応した忍者・鳶沢甚内の転職エピソード」『Japaaan magazine』2021年6月3日

■「【暴力団VS闇バイト】『ウチの縄張りで強盗をしたら断固たる処置を執ります』有名ヤクザ組織が強盗団に“義憤文”を掲げていた 幹部が口にした“掲示の理由”」『NEWSポストセブン』2024年11月7日

■「警察幹部が『本物のワル』『治安上の脅威』と名指しする“闇バイト強盗”の黒幕『トクリュウ』とは…」『文春オンライン』2024年11月9日

■「これが闇バイト募集の手口 –犯罪コミュニティーの“誘い方”、NTTコムが実際の文面付きで注意喚起」『IT media NEWS』2024年11月11日

■「匿名・流動型犯罪グループ トクリュウの実態」『中央公論』2024年11月11日

■「SNSに闇バイト募集疑いで捜索 指定暴力団道仁会本部、熊本県警」『47NEWS』2024年11月12日

■警察庁(編)『警察白書』2024年 警察庁

■「甚内神社」『日本伝承大鑑』

■「『闇バイト』は犯罪実行者の募集です」『警察庁』

■「台東区浅草橋 甚内神社 瘧に悩む人を助けよう 高坂甚内」『観光ガイドブックに載っていない、東京の感動ストーリー100話ご紹介!』