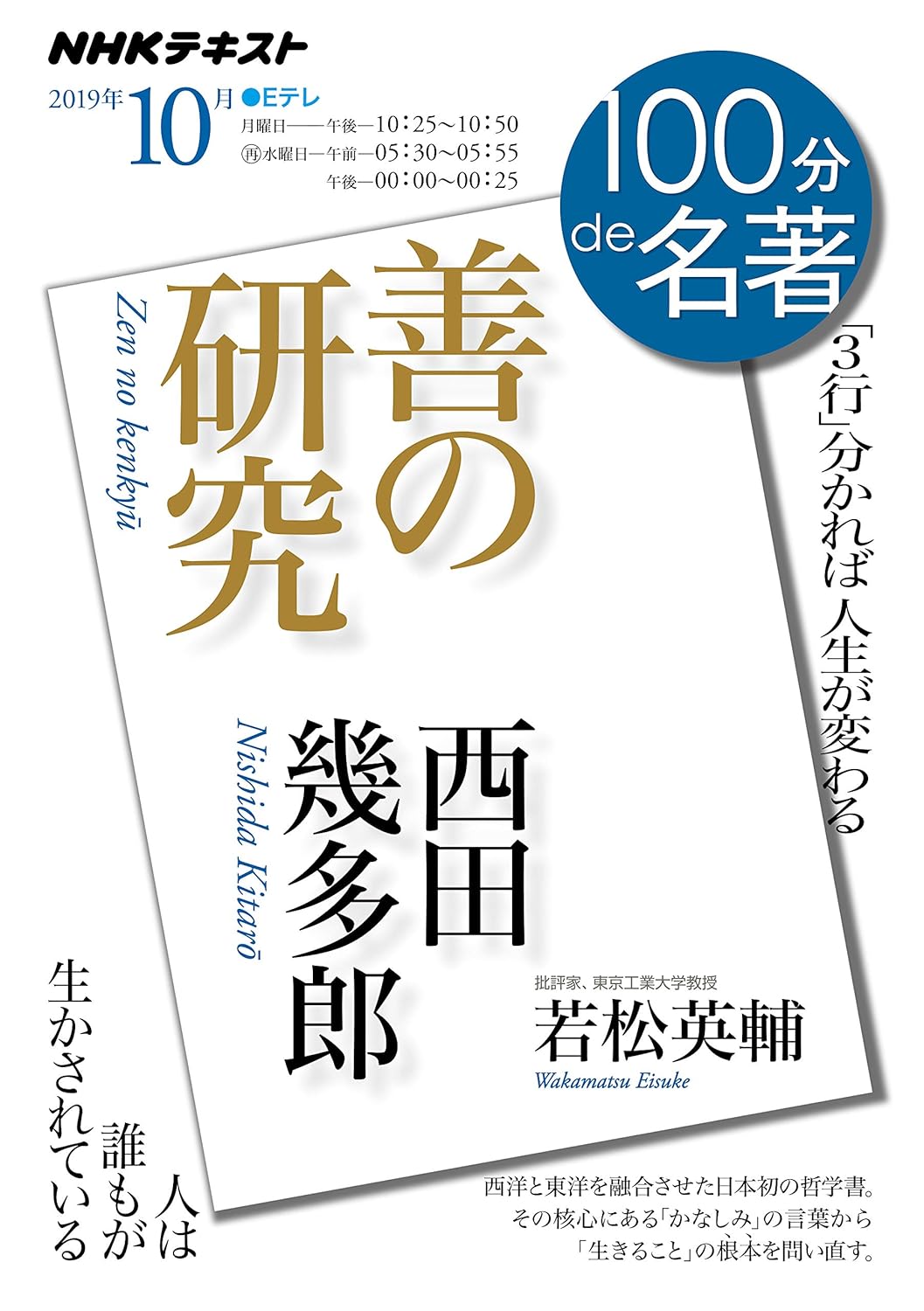

ギリシャ哲学、ドイツ哲学はあっても日本哲学という名称はあまり聞かない。哲学の歴史に日本人が登場することは稀である。人はなぜ生きるのか。なぜ死ぬのか。そのような問題について日本には「死生観」や「宗教観」はあっても、論理的に思考する体系的学問としての「哲学」は存在しないとされる。稀な例外、西田幾多郎(1870〜1945)の哲学に触れながら考えてみたい。

哲学の不思議

「生物学」は生物について、「経済学」は経済について研究する。しかし哲学はよくわからないという人は多いだろう。細かい定義を無視すれば世界と自分自身についての究極の「真理」を思索することだと言ってよい。私たちはなぜ生まれてきたのか。なぜ存在し、生きなくてはいけないのか。そして、なぜ死ぬのか。死とは「無」なのか。「無」と何か…哲学はそういった自然科学では解けない謎を扱う。

だがそんな謎に万人が納得する答えが出るわけはなく、古代ギリシャの「最初の哲学者 」タレスが「万物の根源は水である」と宣って以来、西洋哲学は2500年間、答えの出ない問いを繰り返してきた。その中にはニーチェに端を発するポスト構造主義など「真理」そのものを解体しようとする思潮や、科学的言語以外の曖昧な言葉・表現は無意味だと切って捨てた論理実証主義なども生まれた。それでも「真理についての探究」であることには変わりない。

学問好きでも理屈は苦手

日本人はこうした抽象的な概念を扱うことが不得手、つまり理屈っぽいことが苦手であるようだ。俳句や短歌を見てもわかるように、日本人は理屈より感性を好む傾向がある。古来の宗教である神道には理論的な体系がなく、仏教伝来後も唯識などの難解な哲学より、体験を重んじる密教、さらに密教よりもシンプルな禅や浄土が好まれた。この過程で「因明」というインド論理学も伝わっていたが、常にマイナーな位置付けに終わった。特に禅が説く「以心伝心」の影響は現代でも根強い。「目と目で通じ合う」「言葉にはできない」といった表現はよく聞くことであるし、「言い訳無用」の空気は未だに社会の「不文律 」である。ソクラテスが命を賭けて語り尽くした「弁明」の文化は日本人の美徳にはそぐわないようだ。江戸時代の識字率の高さを見ても、本来日本人は学問好きである。しかし「生」、「死」、「無」といった抽象的な哲学的問題に対しては、諸行無常、もののあわれなど、宗教的・文学的な雰囲気で流してしまう傾向がある。

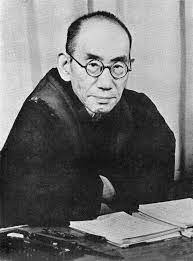

西田幾多郎

そんな日本にも明治になり清沢満之、井上円了ら仏教を哲学的に捉えた先人が現れた。そして西田幾多郎が登場する。言葉にできない根本的な謎を言葉で表現することが哲学の営みである。西田は仏教、特に禅が見出した真理を言語化することで「生」や「無」の謎に迫ろうとした。悟ったとされる者の世界は言葉では言い表せない。禅問答を見ると、猫を斬ったり指を切ったり草履を頭に乗せたりと説明そのものを放棄しているようだ。

西田哲学には代名詞といえる「純粋経験」という考えがある。初めて聴く曲に「いい曲だな」と思い振り返るとテレビで音楽番組をやっていたとする。その後は曲を歌うアーティストやクリエイターの情報が二次的に次々と付け足される。正確に言えば「いい曲だな」も二次的なものだ。最初の最初は「おっ!?」くらいなものだろう。この「おっ!?」が純粋経験である。

なんのことだと言われるかもしれないが、その瞬間の私たちは、夕飯のカレーのことも明日のデートのことも何も考えず「おっ!?」だけであるといってよい。心の中はその曲で占められており、心と曲が一体になっているといえる。心とは内側、主観の世界、曲は外界、客観の世界である。哲学的に言えば「主観と客観の一致」「私と世界の一致」「私と世界、宇宙との一体」…ということになる。ある意味「悟り」の境地と言えなくもない。西田は一瞬で過ぎてしまう「悟り」の時間を「純粋経験」と表現した。

難解である。西田哲学は難解な哲学として知られている。それでは禅問答と同じではないかと言われそうだが、草履を頭に乗せるよりは、何やら理論的に説明しようという姿勢が伝わらないだろうか。西田はこのような方法で、存在と無、生と死といった言葉を超える世界を言葉で捉えて壮大な哲学を体系化した。日本人初の独創的哲学者と言われる。

「無名」の哲学者集団 京都学派

京都大学教授だった西田の弟子たちによる京大哲学科の哲学者集団を「京都学派」と呼んだ。「京都学派」の定義は他にも色々あるのだが、よく知られているのはやはり西田哲学の学派としてのそれだろう。一番弟子の田辺元を筆頭に、下村寅太郎、三木清、西谷啓治、上田閑照ら錚々たるメンバーである。筆者としては系統からは外れるが滝沢克己も入れたい。いずれも西田に劣らない独創的な哲学者たちだ。

などと名前を連ねたが、哲学に関心のある人以外に聞いても、誰一人知らないと思われる。西田のみが日本史か倫理の授業で聞いたことがある程度だろう。西田の生地、石川県には「石川県西田幾多郎記念哲学館」がある。純粋な哲学者の記念館としては日本唯一である。京都学派は太平洋戦争における戦争賛美問題が指摘され、戦後の評判が悪かった。そのことも重要ではあるが、やはり「哲学」という営み自体が日本人には不向きなのかもしれない。人生について、死について考えた時、同じ難解な内容でも西田の著作より禅問答の本を読んだ方が「なんとなくわかる」気がするのではないだろうか。日本人は神仏や死後の世界を「なんとなく」信じている節がある。世界初の工学部が設置され、現代の新設大学にほぼ哲学科は設置されていない。考えればわかることは考える。考えてもわからないことは考えない。日本思想史では重要な役割を担った京都学派のような「哲学者」たちの存在が、一般的にはまったくの無名であるのは当然だろう。

日本人と哲学

人間に考える自我がある以上、哲学的問題からは逃げられない。人生に迷った時、死に直面した時、人は哲学者になる。日本人はその問いを前に詩人や宗教者になってきた。理性や論理を超える問題に対して、あくまで理性や論理で挑む「哲学者」は少数であるようだ。しかし近年は永井均や池田晶子らの著作がベストセラーになっている。アカデミズムから哲学が消えつつある一方で、庶民の意識は変わりつつあるのかもしれない。