親しい人の死に、有名人の死に、わたしたちは意味を見出そうとする。死者が残した手記や近しい人の言葉などからその人の生前を想像する。病気による死でも事故や自殺による死でも、死に至るまでの経緯や心の機微、死者の気持ちはどのようなものだったのかに思いをはせる。

死人に口なし

しかし、死者の気持ちがわたしたちに正しく伝わることはない。「死人に口なし」とはあまりいい意味で使われる言葉ではないが、それは否定できるものではないのだ。わたしたちは死者の気持ちをあくまでも想像することしかできない。

死者を扱う報道写真などはとくに、死者の気持ちではなく読み手による解釈がすべてである。さらには撮影者自身が表現者としてその死に意味を付与することとなり、その死そのものの意味は問題とならない。死者の気持ちに関して、わたしたちには実際のことがわからないのだ。

死ぬ前にできること 遺すこと

現在では遺言や遺書というような正式なものだけでなく、エンディングノートのように誰でも気軽に自身の死について言葉を残すことができる。流行り廃りのあるものだとしても、自らの死に対して生前から意識して書く言葉は遺された者にとって重要な記録になるだろう。

死後はすでに自らの意思や感情を伝えることができない、死に対してどのように考えていたか周囲が想像することしかできない以上、「何かを遺す」という行為は重要なのだ。

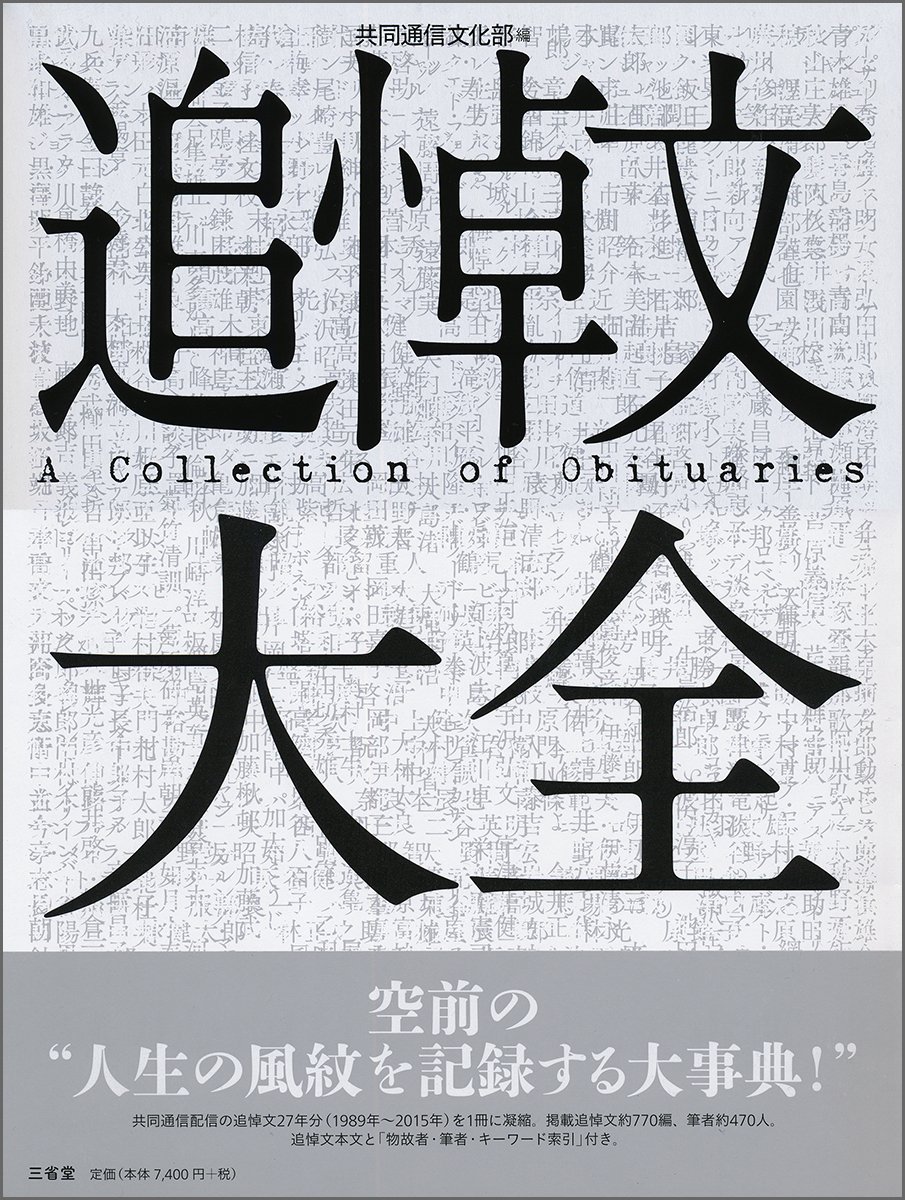

周囲の人間によって死後に遺される追悼文

また、死者の気持ちを知るための手掛かりとして「追悼文」というものがある。生前近しかった人がその死に関しての所感を綴るものである。死者が生前もっていた死生観などが書かれることもあり、わたしたちは追悼文を読むことで「死をこのように考えている人だったのか」とある程度の説得力があるものとして捉えることができる。あくまでもごく親しい人の書いたものであることは重要ではあるが。

太宰治に送った坂口安吾の追悼文

坂口安吾が1948年に書いた『不良少年とキリスト【追悼 太宰治】』は、同年に自殺した太宰治の追悼文である。坂口安吾は太宰治、織田作之助とともに「無頼派」と呼ばれた。随筆や対談を主として再編集された2019年発行の坂口安吾「不良少年とキリスト」(新潮文庫)は、前半に随筆、中盤に三者による対談二篇が掲載され、そして織田作之助への追悼文と先に述べた太宰治への追悼文で締めくくられている。坂口安吾は三者の中で年長者であったが、二者の追悼を著すこととなった。

追悼文 不良少年とキリスト

死者の気持ちは死者にしかわからない。もちろん追悼文も作者による主観が含まれてしまう。しかし読者は坂口安吾の書く『不良少年とキリスト』を読んで、太宰治の死をより身近に、さらにはその悲しみを自らのものとして感じるだろう。そこには報道写真のように被写体との確固たる距離感がない。再編された新潮文庫の「不良少年とキリスト」ではとくに、三者での対談ののちに追悼文が掲載される。これを読んで、「親しい人が先に死んでしまった」ということを意識しない読者はいないだろう。

最後に…

近しい人による追悼文も、本人の気持ちがそのまま書かれていないことに代わりはない。わたしたちが気持ちを共有できるのは死者ではないのではないか。それでも追悼文を読む時、「共に残されたものの悲しみ」は共有することができる。死者と近かった者とともに、悲しみについて考える。死者の存在は失われても悲しみを感じたことは残り、その者たちがまた世界からいなくなったとしても悲しみを共有した記録は残る。遺言や遺書とともに追悼文のようなものが作られる意味は、永続的に人々と気持ちを共有するところにあるのではないだろうか。