真言密教の聖地高野山には今も開祖、弘法大師空海が入定、つまり生きたまま仏となり禅定(瞑想)していると伝わっている。この「事実」は21世紀の現代でも変わらない。空海はなぜ今も「死なない」のか。

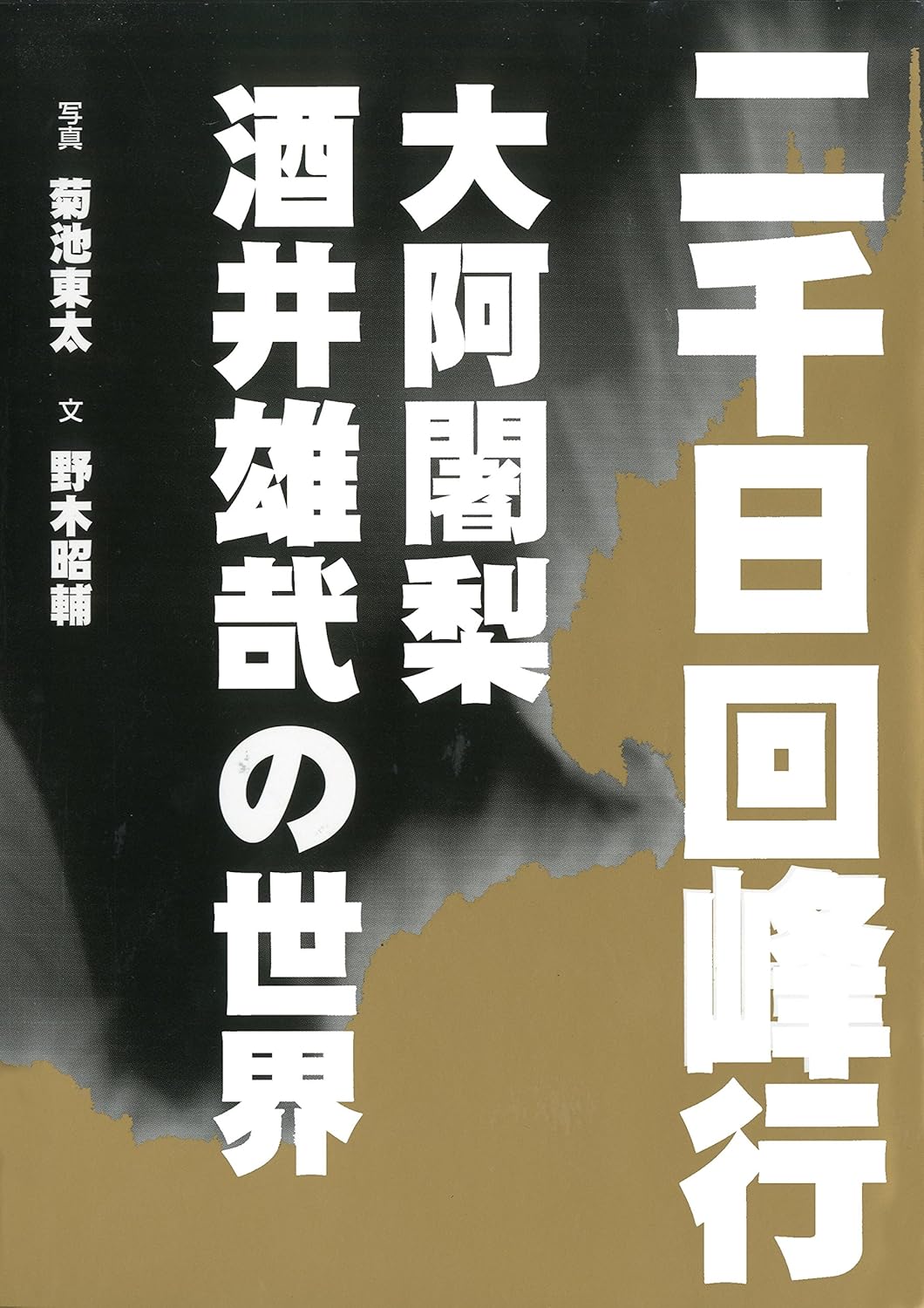

高野山 奥の院

空海ゆかりの霊場、四国八十八ヶ所を巡礼するいわゆる「お遍路」では巡礼者であるお遍路さんの傘などに「同行二人」との言葉が縫い付けてある。空海がいつも共にあるという意味で、これは空海がこの世にいるという伝説が背景にあると思われる。高野山の奥の院にある御廟には、空海が今も生きて禅定を行なっていると伝わっている。高野山では毎朝2度、維那と呼ばれる役職の僧らが空海に食事を届けるのが日課で「生身供(しょうじんぐ)」と呼ばれる。また毎年の空海入定の日には衣類までも届けられているという。

自身の入定を確信した空海は都を離れ、高野山を終の棲家とした。空海の遺言を集めたいわゆる「御遺告」によると、死後は兜率天に往生して弥勒菩薩のもとに仕え、56億7000万年後の弥勒降臨の際には従っていると告げたとされる。つまり空海は兜率天にいるはずだが、後年、空海は御廟に入り入定したとされる信仰が生まれ、現在空海は高野山で弥勒降臨を待ち禅定に入っていると解釈された。

空海の様々な「死後」

空海は生きている。21世紀の現代でも高野山ではそういうことになっている。ミイラのようなものになっているのではないかとも想像されるが、それではいわゆる「即身仏」になってしまう。良く混同されるが真言密教では最高奥義段階として現世で悟りを得て仏になる「即身成仏」があり、入定した空海はまさにその段階に達したとされている。真言宗の観賢が「弘法大師」の謚号を与えた醍醐天皇の勅旨をもって奥の院に赴くと、禅定をしている空海の顔色は変わらず髪も伸びており、観賢は髪や髭を剃り法衣を着替えさせたという。ところが初期の文献には空海が「即身仏」のようなミイラ状態であったとの記述もあるというから話は複雑になる。空海といえど人間である。本来は少なくともその身体のは荼毘に付されて墓に葬られ一応落着ということになるだろう。「続日本後紀」には「紀伊国の禅居に終わる」と記されているだけである。事実はそういうところかもしれない。だが空海は一筋縄ではいかない人物だ。その人生には神秘的な逸話が数多くある。

神格化

空海は日本の仏僧の中では最も神格化された存在といえる。弘法大師伝説は全国各地に根づいていて、すべてを把握しきれないほどだ。空海は北海道から沖縄で、泉を湧かせ、妖怪を退治し、一夜で寺を建てるなどの大活躍ぶりである。日蓮も自身の名が宗派名になった唯一の僧で神格化もされている。しかし各地に残る弘法大師伝説の比ではないといえる。庶民にとっては真言宗・真言密教の祖というより、困った時に助けに来てくれるスーパーマンだったのだ。

その真言宗では「南無遍照金剛」と唱える。南無とは「帰依する、おまかせする」、「遍照金剛」は空海が唐で密教を修めた時に師・恵果から授かった名。 つまり空海に帰依するという意味である。「南無阿弥陀仏」なら阿弥陀仏に、「南無妙法蓮華経」なら妙法蓮華経(法華経)に帰依するわけだが、真言宗では実在した人間である空海が信仰対象になっている。加えると遍照金剛は真言密教の本尊、大日如来の別名でもあり、空海は大日如来と同様に扱われているといえる。庶民にとっても教団にとっても空海は人間を超えた存在である。

そのような空海だから兜率天などという遠い世界にいるわけがないということになる。まして「即身成仏」を説いたのだから、むしろ兜率天という他界よりも現世に留まっている方がふさわしいのかもしれない。

生きている空海

奥の院といい弘法大師伝説といい、いかにも民間信仰という向きがある。空海が大成した本来の真言密教は極めて精緻で複雑な体系を有している仏教哲学である。庶民には到底理解できない、貴族仏教と揶揄されることもあるほどだ。単純にも思える空海の神格化が真言密教の教えとは思えない。しかし難解な密教の教えを説く空海と、「弘法さん」「大師さん」と慕われ、お遍路に同行してくれる空海のどちらがより多くの衆生の心を救っているだろう。大日如来の慈悲の光は世界の隅々まで遍く照らす。空海はいま、ここにいる。