極楽往生とは死後、極楽浄土に「往きて生まれる」という意味である。天国や地獄の存在は現代ではおとぎ話になってしまった。しかし真理を深く思索した先人の叡智をそんな単純なものだろうか。浄土系仏教の聖典「仏説阿弥陀経」が説く叡智とは。

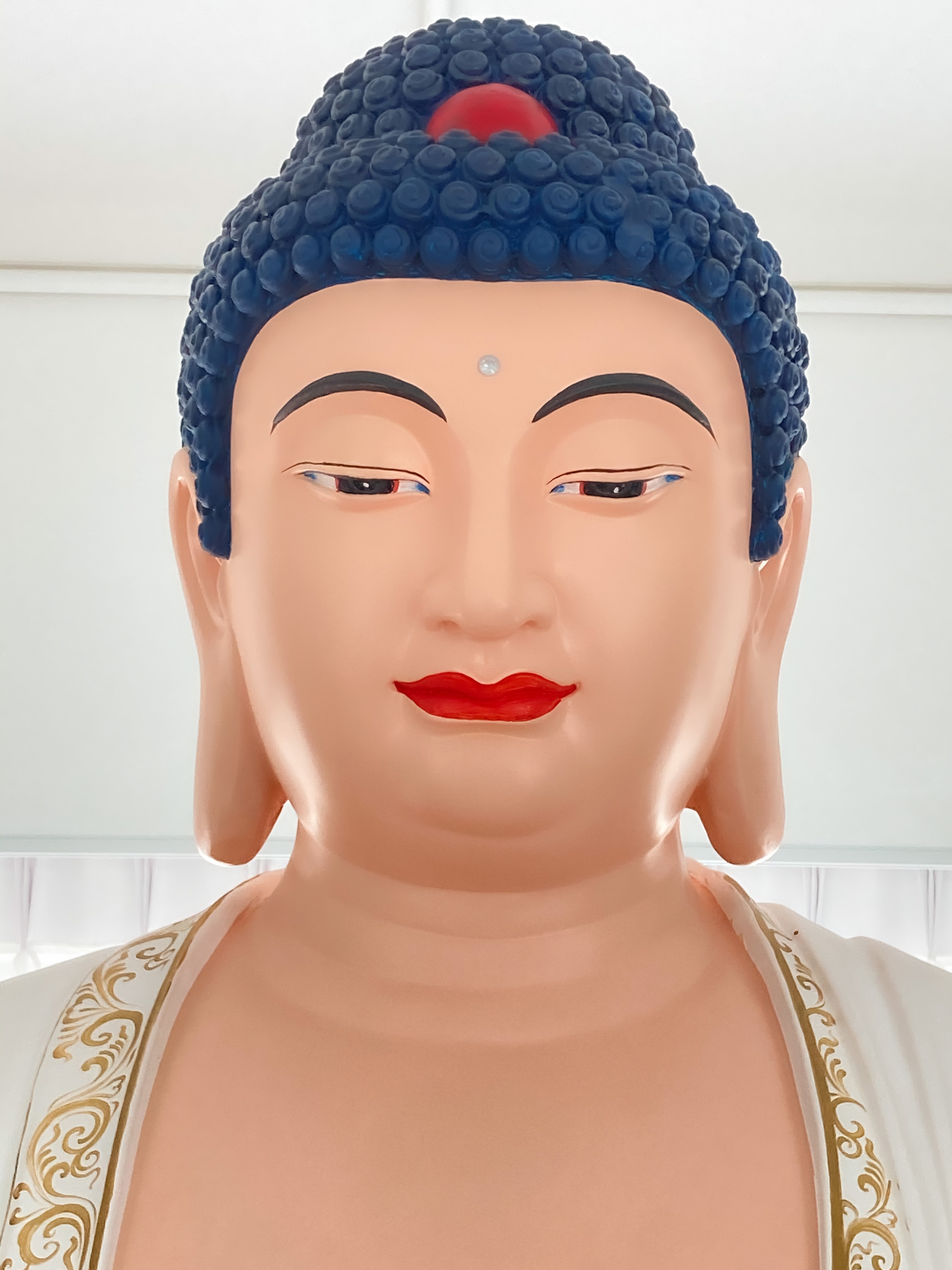

仏説阿弥陀経

仏説阿弥陀経は浄土系仏教の聖典「浄土三部経」のひとつで、極楽浄土の詳しい情景と、教主・阿弥陀仏、そして「倶会一処」について説かれている。「無量寿経」「観無量寿経」と比べ分量が少なく「小経」とも呼ばれる。その短さから唱えやすいこともあり葬儀や法事などでは最も良く読まれている。平安時代のターミナルケア「二十五三昧会」で読まれたのも阿弥陀経だった。阿弥陀経は「無問自説経」という形式で書かれている。通常、仏説とは弟子の質問に答える形を取っているが、阿弥陀経は釈尊が誰に乞われることなく一人で説き始める「問わず語り」の経典である。釈尊が聞かれもしないのに勝手に話し出したのは、それだけ重要な内容ということになる。そして極楽往生とその方法としての念仏は、日々辛い現実を生きる人々の希望になった。

絢爛豪華な極楽浄土

「これより西方に、十万億の仏土を過ぎて世界あり、名づけて極楽といふ」

西方極楽浄土という。極楽は西にあるらしい。太陽は東から昇り西に沈む。人生の命終にふさわしいという気はする。極楽浄土は阿弥陀仏が創り上げた仏国土で、金銀宝石で飾られた垣、飾り網、並木、池などがあり、池に浮かぶ蓮の花は光り輝き、豪奢な宮殿がある。極楽に往生した者は苦しみもなく、永遠に楽しく幸せに暮らすことができるという。

おとぎ話としか言えない情景である。庶民は現実の苦難から解放され、死後の幸福を願ってひたすら念仏を唱えた。この世を忌避してあの世に希望をつなぐことから、浄土門は厭世的と言われ批判もされた。しかし、本当に極楽浄土がそのような世界だとすれば、仏教の、釈尊の教えとは矛盾していないか。仏教は無執着、無分別を説く。苦しみもなく楽しい世界である極楽と無執着・無分別を矛盾なく解釈すれば、極楽とは執着・分別の無い世界ということになる。つまり、極楽往生とは煩悩が消えるということである。ハーレムのような楽園で酒池肉林とはならない。それなら六道輪廻のひとつ天界「天道」がある。こちらは人間の欲望が叶えられるまさに楽園だ。だが仏教では楽園である天界すらも輪廻の苦のひとつに過ぎず、輪廻の輪から解放される「解脱」を説いた。酒池肉林のような物欲による「楽」を超え、「楽」を「極めた」世界が極楽である。では、そうなると阿弥陀経で描写されるおとぎ話のような豪奢な極楽浄土の風景は何か。

よく考えると、この描写は極楽浄土の様子であってこの世のものではない。金銀宝石は希少だからこそ価値がある。極楽はこの世で希少価値のある金銀財宝があふれている。あの世とこの世を行き来できるならともかく、極楽において金銀宝石は石ころ同然である。私たちの煩悩の対象である金銀財宝は、この世の私たちの社会が価値を決めているだけのことなのだ。極楽ではただの石ころであり無価値であることを突きつけられる。極楽浄土とはカネやモノが意味をなさない世界。無執着の世界である。豪奢な描写はむしろそれを指している。しかしそのような難しいことは庶民には理解できず、ひたすら絢爛豪華な楽園を夢見た。

俱会一処と真の喜び

浄土系寺院の墓には「俱会一処」(くえいっしよ)という文字が彫られているものがある。「倶(とも)に一つの処で再び会う」という意味で、「阿弥陀経」は縁のある人とは死んだ後も浄土で再び会うと説いている。仏教の核は「縁起」つまり「縁」である。すべては縁によって出来ている。宇宙の広さ、歴史、場所、タイミングなどを考えれば、自分が存在していること、ある人と出会いなどがいかに不思議な縁によるものかと感じる。そして仏教が説く縁とは今生の役目が終わったくらいでは切れるものでない。死後もその縁は続き、浄土でまた会うことになる。

一方で、縁には悪縁と言いたくなる縁もあるが、縁は縁なのでそこには会いたくない人もいる。自分に苦しみをもたらした人もいる。しかしどのような縁も何らかの意味があり、この世ではそのような悪縁の人でも、浄土へ行けばその縁の意味を悟り、生前のしこりは洗い流される。浄土が苦しみや悲しみの一切が無い喜びの世界というのは、本来そういう意味である。このような喜びの形を当時の教養の無い庶民に説くのは難しかったに違いない。

比喩としての情景

釈尊は教えを説く相手のレベルに合わせて、表現を変える「対機説法」を用いた。阿弥陀経にある絢爛豪華な極楽浄土の情景も゙、そのまま実在するわけではなく比喩だと捉えるのが妥当である。阿弥陀経が説く情景は、浄土の意味、極楽往生の有り難さをわかりやすく教えるための方便であり、現代人がそのまま受け取っておとぎ話だと決めつけてはいけない。阿弥陀経はよくある楽園やユートピアではなく、本当の意味で「楽」が「極まった」境地とは何かを教えてくれる仏法の奥義書といえる。

おとぎ話に隠された叡智

阿弥陀経に限らず仏典や様々な宗教に伝わる聖典には、現代科学とは異なる叡智が説かれている。極楽浄土の情景と「極楽」の真の意味。これをおとぎ話だと一笑に付すか、単なる願望や物語ではなく何らかの真理を含むものだと捉えるかはその人次第である。少なくとも葬儀の場であくびを我慢しながら聞き流すのはもったいない。読経が流れる葬儀という場は仏法との縁が結ばれる場でもある。

参考資料

■中村元・紀野一義・早島鏡正「浄土三部経〈下〉観無量寿経・阿弥陀経」岩波文庫