言霊の国・日本。古代日本では「言葉」に霊的な力が宿り天地をも動かすと信じられた。いわゆる言霊思想である。不吉なことを口にすれば現実にそれが起こり、逆に穢れを浄め良い方向に導くこともできる。穢れの中でも最も忌避するべき「死」に対しても、それを言葉にして歌に詠むことで、死者の魂を慰め、残された者の心を清めるとされた。

万葉集:感情をほとばしらせた挽歌

「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな」(額田王)

熟田津で船出しようと月の出を待っていると、潮もちょうどよく満ちてきた。さあ、漕ぎだそう!

白村江の戦いの最中、斉明天皇が百済救援のために組んだ船団が出航した時の歌である。万葉集は大らかで直情的、雄大な表現が多い。この歌も天皇自ら剣を握って戦った時代の荒々しさが伝わる。和歌といえば平安貴族の雅な文化というイメージがあるが、最古の歌集である万葉集にはこうした原始的なエネルギッシュさが際立つ。後に哀傷歌と呼ばれることになる、死者に手向ける歌「挽歌」においては、死者に対する直情的な悲しみが伝わってくる。以下は万葉の代表的歌人、柿本人麻呂の三首。

「ひさかたの 天(あめ)知らしぬる 君故に 日月も知らず 恋ひわたるかも」

天をお治めになる君のために、月日のたつのも知らず、お慕い申し上げております。

「秋山の 黄葉(もみち)を茂み 迷ひぬる 妹(いも)が求めむ 山道(やまぢ)しらずも」

秋山の黄葉があまりに茂っているので、迷ってしまった妻を、捜し求める道がわからない。

「黄葉(もみちば)の 散りぬるなへに 玉づさの 使(つかひ)を見れば 逢ひし日思ほゆ」

黄葉の葉が散っていくちょうどその折、使いの者を見ると、妻と逢った懐かしい日のことを思い出す。

最初の一首は太政大臣・高市皇子の葬儀で詠んだ挽歌につけられた反歌のひとつ。高市皇子へ手向けた挽歌は、149句からなる万葉集最長の長歌で皇子への深い哀悼の意がわかる。反歌とは長歌で伝えきれなかった思いを付記したもの。死して天の国を収める皇子のことを詠んでいる。後の二首は最愛の妻が亡くなった際に詠んだ歌である。「柿本朝臣人麻呂、妻死にし後に、泣血哀慟して(=血の涙が出るほど泣いて)作る歌二首」とあり、迸るような感情が伝わってくる。

古今和歌集:優美な自然に死を託す

「ひさかたの 光のどけき春の日に しづ心なく 花のちるらむ」(紀友則)

日の光がおだやかな春の日に、どうして花はあわただしく散るのだろう。

百人一首でも有名な歌である。古今和歌集は、平安時代中期から鎌倉時代初期にかけて編纂された勅撰和歌集「八代集」の最初の一冊。平安時代の王朝文化華やかりし、いわゆる雅な世界が展開されている。直接的な万葉歌に比べ、花鳥風月などに思いを託し、擬人法などを用いた、優美で繊細なロマンあふれる技巧が特徴。紀貫之らによる「かな文字」での表現は、漢詩が主流だった時代にあって、日本人の細やかな美意識を描き、後世の日本文化に大きな影響を与えた。「哀傷歌」として独立した章になっている。四首を挙げる。

「明日知らぬ わが身と思へど 暮れぬ間の 今日は人こそかなしかりけれ」(紀貫之)

明日さえ分からないわが身ではあるが、あの人は今日が暮れる前に逝ってしまった。

藤衣(ふじごろも) はつるる糸は わび人の 涙の玉の緒とぞなりける(壬生忠岑)。

喪服のほ(は)つれている糸は、悲しみに暮れている私の涙の玉の緒となったのでした。

花よりも人こそあだになりにけれいづれを先に恋ひむとか見し(紀茂行)

花より先に、それを植えた人の方が亡くなってしまった。植えた時には、どちらを先に恋しく思うようになるだろうなどと、そんなことは思いもしなかった。

誰見よと 花咲けるらむ 白雲の 立つ野と早く なりにしものを(詠み人しらず)

誰に見てほしくて花は咲いているのだろう。もう既に、ここは主を喪い、白雲が立つような遠い所と同じような野原になってしまったというのに。

死そのものを直情的に表現するのではなく、自然を愛で自然に託す、ロマンティックな詩形となっている。

新古今和歌集:幽玄の世界と死生観

「ゆくえなく 月に心のすみすみて 果はいかにか ならむとさらむ」(西行)

澄んだ月を見ているうちに自分の心も澄んでいく。このまま果てもなく澄みきってしまいそうだ。

「八代集」の最後を飾る、新古今集の代表的キーワードは「幽玄」である。仏教思想の影響が大きく、より観念的超越的な歌風。技巧はさらに洗練されており、体言止めなどを用いて余情を誘う。直情的な万葉、技巧的な古今集に対して、瞑想的などといったら言い過ぎだろうか。新古今の哀傷歌を三首挙げる。

「玉ゆらの 露も涙もとどまらず なき人恋ふる 宿の秋風」 (藤原定家)

しばしの間の露も涙も留まってはいない。亡き母を偲ぶ家の秋風よ。

「故里を恋ふる涙やひとり行く友なき山の道芝の露」(慈円)

ふるさとの恋しさからの涙なのか。一人修行をする、友もなくなった山の、この道芝の上に置いている、この露は。

「昨日見し人はいかにと驚けばなほ長き夜の夢にぞありける」(慈円)

昨日逢った人が、今日はどうして亡き人となったのか。驚くこの心を思うと、我はやはり悟りを持ちえぬ、長い夜の夢の中に迷っているのだ。

死者に手向けると言いつつ、現世(うつしよ)と幽世(かくりよ)の区別も曖昧になりつつある世界観が魅力である。

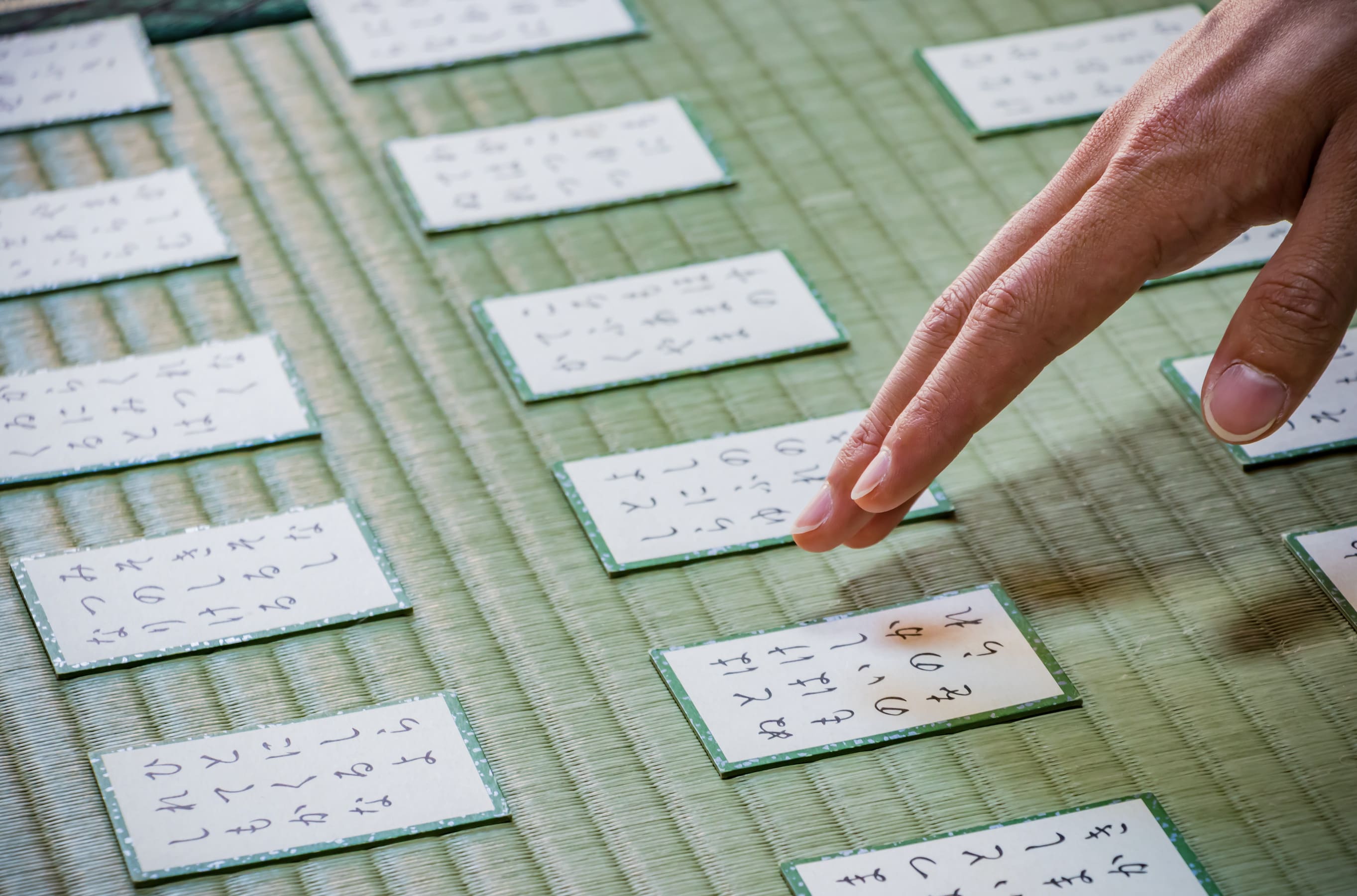

三十一文字の言霊:永遠に残る言葉の力

私たちが普段使っている言葉とは、意思疎通のための通信ツールであり、普段の会話の中に流れるように現れては消えていくものである。だが良くも悪くも印象に残った言葉は心に刻まれる。それは「言霊」として残るのである。言葉を形式に、短歌なら三十一文字(みそひともじ)で縛ることで作品として固定され、言霊として残る。詩、俳句、または祝詞やお経も同様である。それはあの世の死者にも届く強力な言霊だったのである。

参考資料

■久松潜一「万葉集入門」講談社現代新書(1965)

■角川書店編「ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 万葉集」角川ソフィア文庫(2001)

■高田祐彦「新版 古今和歌集」角川ソフィア文庫(2014)

■窪田空穂「新古今和歌集 現代語訳 評釈付」やまとうたeブックス(2019)

■拙稿 弔辞や挽歌は「あなたを忘れない」と死者と約束することを意味する