天皇は日本古来の信仰である神道の最高神、天照大神の末裔とされている。つまり皇室とは神道の総本家といえる。それにも関わらず、皇室には仏教の菩提寺がある。それが泉湧寺、正式には「御寺 泉涌寺」という。「御寺」(みてら)とは天皇の寺という意味である。

泉湧寺

京都・東山にある泉湧寺は空海が庵を結んだことから始まると伝わるが、実質的には鎌倉時代の僧 月輪大師俊芿(がちりんだいししゅんじょう/1166〜1227)によって開山された。律を基本として、天台・真言・ 禅・浄土の四宗を兼学する総合仏教寺院として栄えた。現在は真言宗泉湧寺派の寺院となっている。皇室の菩提寺である泉湧寺は観光地としての位置付けはなく、法隆寺や薬師寺に比べ知名度はかなり劣るが観るべき仏像や建築物は豊富である。

皇室との関係

1242年 四条天皇(1231〜42)が崩御すると泉湧寺当葬儀が営まれ、御陵(天皇の墓)も造営。寺には尊牌(天皇の位牌)が奉祀された。その後、後光厳院(1338〜74)が泉湧寺で火葬が行われ、以後九代に渡り天皇の火葬所となる。そして後水尾天皇(1596〜1680)から孝明天皇(1831〜67)まで江戸時代の天皇、皇妃の葬儀が代々営まれ御陵も造営された。こうして皇室の菩提寺「御寺」として尊崇されるようになった。明治維新後の神仏分離令、廃仏毀釈などの騒動で陵墓が没収されるも、境内にある御堂「霊明殿」には、天智天皇・光仁天皇以来、昭和天皇までの尊牌がすべて泉湧寺に奉祀されている。なお、歴史的な事情により天武天皇系と南朝系天皇の位牌は無いようである。

生前は神 死後は仏?

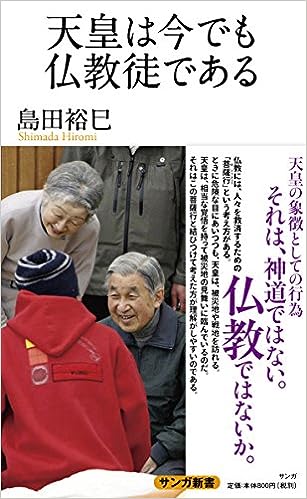

江戸時代最後の孝明天皇まではともかく、昭和天皇までの位牌が祀られていることはあまり知られていないのではないだろうか。昭和天皇の葬儀は「大喪の礼」として代々的に執り行われた。もちろん仏式ではない。にも関わらず位牌なるものが存在し、泉湧寺に存在しているのである。皇室の菩提寺というのは奇妙な話ではある。天皇が他の国の国王・皇帝と異なるのは神話の神々から現代の天皇まで直結しているとされていることである。簡単に言えば初代・神武天皇は最高神・天照大神の孫の孫にあたるとされているので、天皇は神道の頂点にある立場だ。しかし五穀豊穣を願い祝祭を担当する神道が苦手とし、仏教が得意にしている分野がある。「死」である。天皇は崩御したあと、御陵に葬られるわけだが、それまでの間に当然葬儀が行われる。それを担当するのは現代においても大多数がそうであるように仏教が司った。

仏教と葬儀

現在でもそうだが日本は極端に死を嫌う国民性であるように思う。「死」にまつわる言葉を口にするだけでも縁起が悪い、不謹慎だと忌み嫌われてしまう。病院に死を連想させる「4号室」ないのは有名な話だ。古来より穢れの中でも「死穢」は最大の穢れだった。葬儀の帰りに清め塩をまくのは死穢を祓う所作である。しかし愛する家族や親しい友人が旅立った場が穢れた場だというのも失礼な話ではある。それでも自分自身に、死にまつわる影を背負いたくない思いがあるのだろう。

当たり前だが天皇も死ぬ。生きている天皇は神の末かもしれないが、死んで皇位を譲ればもやそれは天皇ではない。かつて天皇と呼ばれた遺体である。国家鎮護の任を請け負う僧侶は「天皇」を護る存在であって、死んだ「元天皇」はただの遺体。つまり死穢の対象だ。古代から中世にかけて、死体は穢れた物として破棄されてきた。しかし天皇の遺体を捨てるわけにはいかない。祟りも怖い。供養する者が必要だ。そこで天皇や一部の貴族には葬儀が行われたが、死穢に触れた者は一定期間公式の行事への参加は禁じられる徹底ぶりである。こうした中、仏教は死の専門家として「神の末」にも関わることになる。もっとも実際に葬儀を行ったのは国家公務員の官僧ではなく、私僧である遁世僧だったようだが。明治時代に神仏分離が強制的に行われても、それは変わらなかった。天皇の遺体が仏式で葬られることがなくなった現代においても、その魂が宿るところの位牌は作られ、泉湧寺に祀られている。

神仏習合の証

用明天皇は(540〜587)「天皇、仏法を信けたまい神道を尊びたまう」と言った。どっちつかずにも見えるが、日本はこの後神仏習合の道を歩む。「天皇の菩提寺」はその象徴のひとつとして、これからも受け継がれていくだろう。泉湧寺は、霊明殿こそ非公開であるものの、運慶作と伝わる阿弥陀・釈迦・弥勒の「三世仏」、日本の仏像としては異質な楊貴妃観音など観光地としても見応えがある。足を伸ばして損は無い。