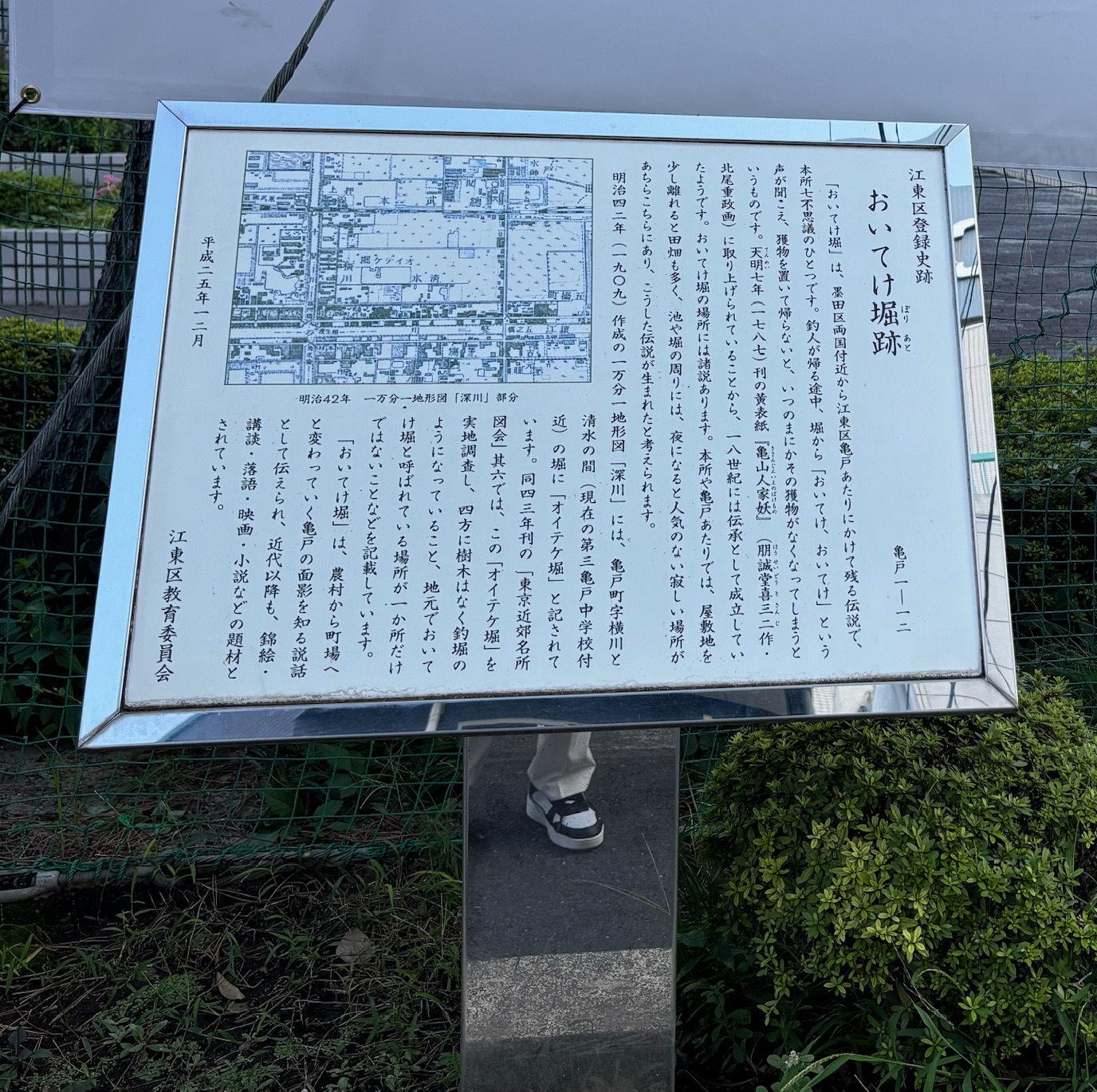

東京都江東区亀戸1丁目に所在する、江東区立第三亀戸中学校の前に、『江東区登録史跡 おいてけ堀跡』の立て看板と石碑がある。

「おいてけ堀」とは何なのか?我々が知る言葉の意味としては、どこかの具体的なお堀の跡地というよりも、「今いる場所から誰かを見捨てて、どこかへ立ち去ること、置き去りにすること」または「見捨てられた人、置き去りにされた人」。そしてその発展形、「時流に取り残されること」または「時流に取り残された人」のことをまず、連想するはずだ。

もちろん、「具体的なお堀」のことでもある。今日の墨田区の南半分を占める「本所(ほんじょ)」地域を舞台とする7話の怪異譚、「本所七不思議」(個々の話そのものは江戸時代中期(1690〜1780)頃に成立か。本所の「七不思議」という言葉の初出は時代が下った文政年間(1817〜19)の『甲子夜話続篇(かっしやわぞくへん)』)の内の1話、「おいてけ堀」だ。

おいてけ堀とはどんな話か

ひと気のない寂しい池または堀である日、ひとりの男が魚を釣りに行った。ああ釣れた、釣れたと喜んで歩いていると、どこからともなく「おいてけ」「おいてけ」と声がする。もしも男がその場に何匹か魚を置いていかないと、いつの間にか釣った魚全てがなくなっている。帰り道に迷う。堀から手が伸びてきて、魚を奪い取られるか、男が堀に引っ張り込まれる…などの災いが起きる。それでいつの間にかこの池または堀を、「おいてけ堀」(訛って「おいてき堀」とも)と呼ぶようになったというものだ。

男に「おいてけ」「おいてけ」と声をかけるのは、果たして何者なのか?それについては、何も述べられずに話そのものが終わってしまう場合が大半だ。この「原型」からの「派生・発展形」なのか、男から話を聞いた人々が、「狐か狸に化かされたんじゃないか?」と推測することもある。その一方で、具体的に「白蛇」「川獺(かわうそ)」「河童」などの「生き物」が男に声をかけてきたとか、魚をその場に1匹も置いて行かなかった男の背後から、「謎の目玉」または「三つ目小僧」、「大入道」などの「妖怪変化」が声をかけてくることもある。

民俗学者・柳田國男(1875〜1962)の『妖怪名彙(めいい)』(1938年)での解釈では、「魚の主が物をいった例であろう」とある。また、水産学者の末広恭雄(やすお、1904〜1988)の『魚と伝説』(1964年)では、ナマズの一種である淡水魚のギバチが胸びれのトゲをきしらせて、「ギギーギギー」と大きな音を立てる性質があることを挙げ、それまでに伝わってきた漠然とした「川や池沼の主」や「幽霊」「狐狸」「妖怪変化」などの説を一蹴した。

更には、後にこの話に乗じ、歩いている人をおどかして、金品を掠め取ろうとした悪人もいたという。考えられることとして、「単独犯」であれば今日で言う「ホームレス」や「住所不定無職」の人。「複数犯」であれば、地場の親分が子分を使って、「ショバ代」などと称して、釣り人の上前(うわまえ)をはねようとしていた可能性もある。

東京墨田区以外にもあったおいてけ堀 全て川が側に流れていた

そして「おいてけ堀」の場所だが、明治時代に書かれた『東京近郊名所図会』(1910年)によると、1カ所限定ではないということだ。冒頭の江東区亀戸の中でも、1丁目のみならず、9丁目の亀戸中央公園近辺。「本所」ならば、J R錦糸町駅の北側、津軽稲荷神社が鎮座する墨田区錦糸1丁目。または同駅南口の、人形焼で有名な山田家本店近くの同区江東橋3丁目近辺。そしてJ R両国駅近辺で、かつて幕府の御竹蔵(おたけぐら。今日で言う資材置き場)が置かれていた墨田区横網1〜2丁目。「本所」の境目になる隅田川の「向こう側」、台東区浅草橋3丁目に所在した鳥越川に架かっていた須賀橋近く、今は甚内(じんない)神社が立っている辺り。更に離れて足立区千住曙町(せんじゅあけぼのちょう)の、東武伊勢崎線堀切(ほりきり)駅と牛田(うしだ)駅の間。そこから北上し、今度は埼玉県東部の南埼玉郡宮代町(みやしろまち)学園台1丁目の身代(このしろ)神社そば。県南西部の川越市の小畔川(こあぜがわ)近辺。県南東部の越谷市大成町(たいせいちょう)内の久伊豆(ひさいず)神社と八坂(やさか)神社の間に在った池など。そして今度は南下し、神奈川県高座(こうざ)郡寒川町(さむかわまち)の目久尻川(めくじりがわ)下流。これら合計11カ所の共通点に、「川」がある。「魚釣り」絡みの怪異譚なので、当たり前といえば当たり前なのだが、江東区の亀戸であれば、横十間川(よこじっけんがわ)。「本所」の錦糸町駅近辺なら、大横川(おおよこがわ)。横網であれば、隅田川。そこから離れて浅草橋3丁目の旧・鳥越川。足立区は隅田川と荒川。埼玉の川越は小畔川。越谷は元荒川(もとあらかわ)。宮代町は大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)。神奈川の方は目久尻川だ。

「元祖」「第一号」「本家」の「おいてけ堀」を特定することは難しいが、「本所」内か、近在の江東区や台東区か。それとも少し離れた足立区か。果ては埼玉、はるか遠く離れた神奈川か。いずれにせよ、当時の江戸は水運・海運がとてもさかんで、貴賤を問わず、人や物の出入りも多かった。「おいてけ堀」の話もまた、それらにくっつくようにして「本所」に入ってきたのか。逆に「本所」からどこか遠くに運ばれて行ったのだろうか。

死生観や宗教観が変化した江戸時代

江戸時代という「時代」はいろいろな意味で、物事の価値観やありようを大きく変えた。歴史学者・宗教学者の佐藤弘夫(ひろお、1953〜)によると、鎌倉時代〜戦国時代(11世紀後半〜16世紀後半)までの人々が抱いていた「彼岸世界」への信仰や崇敬の念が江戸時代になると、だんだん薄れてしまったという。それは「怪異譚」にもよく現れている。中世であれば、死後、生前の恨みを晴らすために怪異現象を起こす「存在」があったとしても、仏の慈悲によって「往生」という形で救われるか、読経や加持祈祷など、仏法に則った儀式によって「調伏(ちょうぶく)」される。その影響で生者にとって、直接的な身内やその先祖を含む死者は「仏」とも呼ばれる、「いい存在」なのだ。しかし、江戸期以降はキリシタン撲滅のため、寺請制度が始まった。その結果、たとえ「庶民」であっても、「仏教」「仏様」「お寺」が「近しい」ものとなり、中世の貴族たちが夢見た「西方浄土」ではないが、日常生活から遠く離れたところにある「絶対的な存在」ではなくなってしまう。そうなると、「幽霊」「妖怪」等々までもが、我々の「そば」に多く、存するようになってしまった。すると生者は死者に対し、「普段は我々のいる世界に出てこないで欲しい」と、「お墓」にいることを要請する。死者のは「そんな寂しい場所は嫌だ」と拒絶する。そこで生者は、命日・お彼岸・お盆などに墓参りをする。或いは家の中に仏壇を設け、毎日お祈りするなど、死者との「交流」を継続することを「契約」する。それが叶わなかった死者は、亡くなった場所や知己の者の夢の中に、「お墓や仏壇を設けるなどして、自分を忘れないで欲しい」と願い、「化けて出る」。しかもこれら一連の構図が、多くの人々に「信じられる」「常識と捉えられる」社会状況が出来上がったのだという。

西欧諸国における民俗学も芽生え、大衆文化も盛んだった

また、江戸時代後期(1780〜1850)前後ぐらいから、日本でも、西欧諸国における民俗学(folklore)の萌芽が見られるようになっていた。例えば、先に挙げた『甲子夜話続篇』の著者である、肥前国平戸藩々主・松浦静山(まつらせいざん、1760〜1841)のような教養ある「文化人」が積極的に「七不思議」などの怪異譚を収集し、記録していた。

また、そればかりでなく、歌舞伎はもちろんのこと、落語や講談などの話芸も多く演じられ、主に庶民層からなる観客たちを熱狂させていた。しかもその演目の中に「幽霊話」「妖怪もの」も多々あり、人々は今で言う「恐怖」の「擬似体験」を求め、芝居小屋や演芸場に殺到した。しかもその「捉え方」は幕末(1853〜1868)から明治以降、更には現代へと引き継がれていく。特に劇的かつエンターテインメント性にあふれ、人の心を掴んできた有名なものが「四大怪談」こと『真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)』、『四谷怪談』、『番町または播州皿屋敷』、『牡丹灯籠』だ。「おいてけ堀」の話はこれらのものとは大きく様相が異なるものの、「不思議なこと」「妖怪譚」を求めた当時の人々にとっては、なくてはならない話でもあった。だからこそ「土地」に根付いて語り継がれてきたのだ。

当時の情景を思えば、生まれて当然だったのかもしれない

今でこそ開発が進み、ひとりの男が釣りをする→魚がよく釣れる→何らかの「もの」が現れるといった「ストーリー」を形成する、ひと気のない寂しい池・堀・沼またはその痕跡は、先に挙げた土地々々には、全く残っていない。しかし埼玉・神奈川以外の上記の「場所」はいずれもかつては、平坦な低湿地(ていしつち)だった。それは江戸初期(1603〜1690)の明暦の大火(1657年)以降、江戸幕府は今で言う「防災」のために、隅田川以東の本所や深川地域を埋め立てて、町割(まちわり。土地の区画整理)を行なったためだ。そのような「場所」は「都会」である「江戸」であっても、我々が時代劇などでよく知る「江戸」の町場のイメージ、木造平屋建てのごみごみした長屋が連なり、多くの人々が行き交っているところではなく、江戸の町の人々の食生活に必要な、大根・キュウリ・ほうれん草・小松菜・レンコンなどの蔬菜(そさい)を栽培する畑や空き地が広がる、寂しいところだった。それと同時に、元々、湿地帯だった名残から、人間に贄(にえ。お供え物)を求める「水神様」や「妖怪」なり、人間とコミュニケーションを取ることができる「生き物」たちが欲しがるほど、魚がたくさん採れる堀や池が点在していた。しかもそれらは、現代の我々が想起する、「田舎」「地方」の「のどか」な風景でもある。

最後に

実に皮肉なことだが、江戸初期以降、明治〜大正〜昭和〜平成、そして令和の今に至るまで、日本の政府・地方の自治体・建設会社・不動産業者等は、各地で最先端の「都会」になる/「都会」であり続けるために開発を進めてきた。すなわちそれらは、「おいてけ堀」にならないための行為であり、我々は全国津々浦々の「おいてけ堀」を喪失してしまったのだ。9月23日15時現在で、1ドル144.14〜144.15円の円安ドル高状況の今日、日本という国は国際市場において、必ずしも「最先端」ではなくなってしまっている。国も企業も個人も、「二番」「三番」…ではダメ!と今後も「一番」を目指していくことは変わらないだろう。とはいえその苛立ち、殺伐とした状況下で、何か大切なこと、しかも二度と「修復」「複製」が叶わない人や事物を「おいてけ堀」にしているのではないだろうか。

参考資料

■吉岡文次郎『由来噺聞書』1926年 大東書院

■松川二郎『不思議をたづねて』1928年 博文館

■小松悦二・佐藤政之助『帝都郊外発展誌 城東の巻(亀戸編)』1929年 南葛新報社

■鈴木快城・佐藤義一(編)『国勢調査録』1930年 益世時報社

■柳田國男『柳田國男選集 5 妖怪談義』1972年 修道社

■山本富夫「東京今昔 『おいてけ掘』と錦糸町界隈」警視庁警務部教養課(編)『自警』1974年5月号(110-111頁)自警会

■江東区教育委員会社会教育課(編)『江東区の歴史』1976年 江東区教育委員会社会教育課

■小島惟孝『墨田史跡散歩 東京史跡ガイド 7』1976年 学生社

■中村博(編)『東京の民話』1979年 一声社

■神奈川県教育庁文化財保護課(編)『かながわのむかしばなし五十選』1983年 神奈川合同出版

■桜井徳太郎『桜井徳太郎著作集 第8巻 (歴史民俗学の構想)』1989年 吉川弘文館

■東京都江東区総務部広報課(編)『江東事典(史跡編)』1992年 東京都江東区総務部広報課

■岡崎柾男(文)・よしだやこら(絵)『おいてけ堀 江戸・東京下町の民話』1993年 げんごろう

■市川栄一(文)・池原昭治(絵)『小江戸の民話』1996年 さきたま出版会

■増田康明「続 東京のなかの江戸 1 本所の七不思議」『共済新報』1998年3月号(46-53頁)共済組合連盟

■永田典子「おいてけぼり」大島建彦・薗田稔・圭室文雄・山本節(編)『日本の神仏の辞典』2001年(214頁)大修館書店

■小学館国語辞典編集部(編)『精選版 日本国語大辞典』第1巻 2006年 小学館

■「おいてけ堀/置行堀(宮代町、川越市、越谷市)」『妖怪伝承の旅』2009年

■朱川湊人(編・監修)・足立区立中央図書館(編)『足立の昔がたり』2012年 足立区立中央図書館

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 1 『七不思議』の形成と江戸」『資料館ノート』第91号 2012年5月16日

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 2 本所七不思議」『資料館ノート』第92号 2012年7月16日

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 3 知識人による記録と江戸の怪異」『資料館ノート』第93号 2012年9月16日

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 4 七不思議を記録する」『資料館ノート』第94号 2012年11月16日

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 5 江戸の町と七不思議」『資料館ノート』第95号 2013年1月16日

■江東区深川江戸資料館「七不思議の謎にせまる 6 片葉の葦」『資料館ノート』第96号 2013年3月16日

■江東区教育委員会『江東区登録史跡 おいてけ堀跡』2013年12月 江東区教育委員会

■大久保忠国・木下和子(編)『江戸語辞典 新装普及版』1999/2014年 平文社

■第15回学術大会公開講演(2014年10月4日 キャンパスプラザ京都)佐藤弘夫「カミ・死者・人 −日本列島における宗教共同体の過去と現在−」『宗教と倫理』第15号 2015年(3-17頁)宗教倫理学会

■「八坂神社」『越谷市』2017年2月24日

■「姫宮と身代あわせて宮代町」『埼玉県宮代町』2017年3月28日

■朝里樹(監修)氷厘亭氷泉(著)『日本怪異妖怪事典[関東]』2021年 笠間書院

■伊藤慎吾・氷厘亭氷泉(編)『列伝体 妖怪学前史』2021年 勉誠出版

■櫻庭由紀子『江戸の怪談がいかにして歌舞伎と落語の名作となったか』2022年 笠間書院

■「1149:本所七不思議について知りたい」『墨田区』2023年7月3日

■「本所の街の特徴や歴史」『TOKYO OFFICE+』2024年6月14日

■「津軽稲荷神社」『すみだ観光サイト』

■『名物人形焼 山田家』