イスラム教は日本人には馴染みが薄い。ニュースで報じられるのは紛争、テロ、土葬問題などの異文化衝突などネガティブな面が多い。本稿では日本人にはあまり知られていない、イスラム神秘思想スーフィズムを紹介したい。

神秘主義

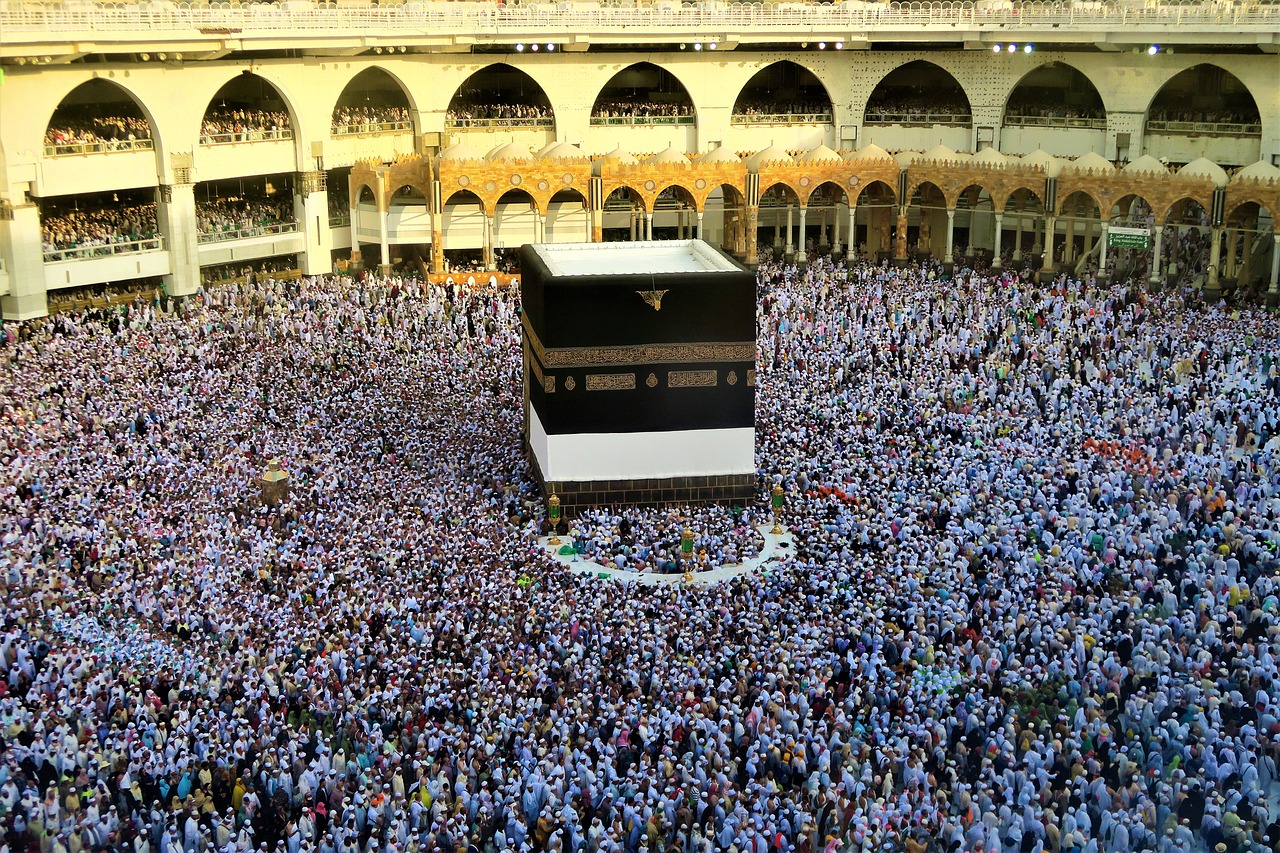

歴史を持つ宗教には神秘主義が生まれる。仏教でいえば密教である。キリスト教にはグノーシス派と呼ばれる異端の流れがあり、様々な神秘思想が生まれた。またマイスター・エックハルト(1260〜1328)に始まる神秘思想の流れもある。イスラム教では「スーフィズム」と呼ばれている。イスラム密教といってよいだろう。何のために密教が生まれたのか。神と一体になるためである。経典を学び神仏に礼拝し、僧侶神父らが説く教えを聞くことなどの、通常の信仰態度に飽き足らず、実際に神仏に触れたいと願う人達がいた。彼らは瞑想などの技法を修行して、神仏と触れ合うような非日常的な体験を目指す。日本の密教僧が印を結び真言(マントラ)を唱える姿はよく知られている。イスラム教の中にも唯一神・アッラーに礼拝するだけでは済まない人達、彼らはスーフィーと呼ばれる。スーフィーの語源は諸説あるが、羊毛を意味するアラビア語の単語「スーフ」に由来するとされる。羊毛は中東や中央アジアでは最も安価な素材で、スーフィーは羊毛の粗末な衣服を着て、世俗に背を向け煩悩欲望を否定し、神に会い神と一体になるための修行に励む人ということである。

自己意識の消滅

スーフィズムでは自己の意識を消滅させるべく修行する。自己意識が消滅した状態を「ファナー」という。禅の無我の境地に近い概念かもしれない。修行を完遂するために生活態度を厳しく改め、物欲などの執着を捨て清貧を貫くようにする。その後にズィクルという修行に入る。これは神の名をひたすら唱えるもので念仏や唱題に近い。「アッラー」の名だけでもよいし、「アッラー・フアクバル(アクバル)」(アッラーは偉大なり)などの章句を唱え続ける。またスーフィズムといえば旋回舞踊(セマー)を連想する人もいるだろう。神秘主義詩人・ルーミー(1207〜1273)が創始したメウレウィー教団は楽器の音に合わせて身体を回転させる。章句を唱えるだけでなく身体全体でズィクルをする。旋回舞踊はスーフィーでない民衆にも広く伝わりトルコでは文化として盛んである。スーフィーはズィクルや旋回舞踊によってエクスタシーを味わい意識が変容してファナーに至るとされる。日本仏教でもひたすら念仏を唱える浄土系仏教の流れに、踊り念仏をする時宗が現れた。スーフィズムが禅にも念仏にも似ている要素があるのは、人間の思考・信仰の形式が洋の東西を問わず共通しているということかもしれない。

ファナーを目指す意味

スーフィズムは自己意識の消滅を目指している。なんのためにそんなことをするのか。ファナーの境地は禅の窮まった形、無我の境地に近いが、禅と異なるのはイスラム教が一神教で、唯一神・アッラーは人格神だということ。スーフィズムによると、自己意識を消し無我になると、その無我の領域はアッラーの座になるという。自我が消えて神に代わる、自分の心が神そのものになる。つまりファナーにある自分は神そのものになっているといえる。イスラム教開祖のムハンマドがアッラーの啓示を受けた時がファナーの状態であったとされる。イスラムの聖典「クルアーン」はアッラーがムハンマドの身体を使って書いたものである。この時のムハンマドの自我意識は完全に消え、アッラーそのものになっていたとされる。つまりスーフィーはファナーになることでムハンマドの原体験を追体験するのだ。しかしファナーに至り「我は神なり」と言って処刑されたスーフィーもいたというから下手なことは言えない。これは本来人間も世界もすべてはアッラーに帰するという意味で、スーフィーは個を超越してアッラーに溶け込んだという意味だった。アッラーに包摂された自分(アッラー)が 「我は神なり」と言うのは当然のことである。それでも正統派、つまり普通の生活の中で通常の礼拝を行う人達にとっては、自らをアッラーであるなどとは許されないことだった。

そうした事もあり、イスラム教の正統派はスーフィズムを現実に背を向ける異端派として非難してきた。スンニー派は現実の世界に神の意志が反映していると説いている。そもそもイスラム教には「クルアーン」があり、聖典の教えの通りに厳格に生きていれば、おのずとそれが神の道を歩むことになる。祈りがあれば特殊な瞑想や神秘行は必要ないというのである。これは仏教でもキリスト教でも同じことだろう。スーフィズムはそういう考えこそ形式主義に陥るとして生まれたのだが、正統派から見れば神秘主義は傲慢にも人間の分を超えようと目論んでいるように見えるのかもしれない。一方でスーフィズムはシーア派とは通じるものがあり、イスラム全体としてはキリスト教における神秘主義ほど異端として弾圧されているわけではない。

宗教の子

ある宗教が極まってくれば、現実世界を超え神の領域に近づこうとする神秘主義が出現する。宗教が生まれる理由は災害や病気、死の恐怖から逃れたい一心だろう。そうした願いがただ信仰するだけではなく、神の存在や現実を超えた世界を直接実感したいという方向に進むのは必然といえる。異端とされることも多い神秘主義は宗教の正統な子である。それはアッラー以外に神は無しとするイスラム教でも例外ではなかった。

参考資料

■井筒俊彦「イスラーム哲学の原像」岩波新書(2017)

■量義治「宗教哲学入門」講談社学術文庫(2008)