「金々節(かねかねぶし)」という歌がある。今からおよそ100年前、1925(大正14)年頃に、「演歌師」添田啞蟬坊(そえだあぜんぼう・1872~1949)が手がけ、自ら歌ったものだ。

「金だ金々 金々金だ

金だ金々 此世(このよ)は金だ

金だ金だよ 誰がなんと言ほ(いお)と

金だ金々 黄金(おうごん)万能

金だ力だ力だ金だ

金だ金々 その金ほしや

ほしやほしやの顔色(かおいろ)眼色(めいろ)…(略)…」

多くの人々は、「昔はよかった」とため息をつく。それは殺伐とした、そして科学や情報伝達技術などの発達によって、「無駄なこと」は「価値がないもの」として捨て去られてしまっている「今」とは異なり、「金で買えないものをとても大事にしていた」。また、「人情があった」と懐かしがるのだ。しかし、啞蟬坊の歌は、

「一も二も金 三四(さんし)も金だ

金だ金々 金々金だ

金だ明けても暮れても金だ

泣くも金なら笑ふ(わらう)も金だ

愚者(ばか)が賢く見えるも金だ

酒も金なら女も金だ

神も仏も坊主も金だ…(略)…

金だ金々 医者っぽも金だ

金だチップだ賞与も金だ

金だコンミッション(コミッション=手数料、あっせん料のこと)も賄賂も金だ

夫婦親子の仲割く金だ…(略)…」

と、「今」同様の苛烈な現実を我々に突きつけていた。

金々節が作られた当時の日本

「金々節」がつくられた大正14年当時の日本国内だが、例えば3月に東京放送局(現・NHK東京ラジオ放送局第一放送)がラジオ放送を開始し、本放送が7月に始まった。11月には、読売新聞もラジオ局を創設した。こうした動きに伴って、国民の間にラジオが広く普及した。大卒サラリーマンの初任給が50~60円だった当時、ラジオ受信機の値段は、鉱石式が1台10円、真空管式が120円と、とても高価なものだった。東京の聴衆契約者は、東京府(現・東京都)の人口448万5144人のうちのおよそ3割弱、13万1373軒に及んだ。

このような「明るい」トピックばかりではない。4月には治安維持法が公布され、中学・師範学校・高専に軍事教練が実施された。とはいえ、5月には普通選挙法によって、満25歳以上の男子に選挙権が与えられた。そして9月には東京六大学野球が始まった。2年前の9月1日に発生した関東大震災から、大都市・東京は必ずしも震災前のレベルまで復興していたわけではなかったが、平成20(2008)年、内閣府の「災害教訓の継承に関する専門調査 1923 関東大震災 【第3編】」によると、当時の「都市復興」は、安全な都市の実現を図るとともに、理想都市実現の方途を示した。「生活復興」では、被災者の救済や生活再建を、大きな混乱を引き起こすことなく達成した。「文化復興」では、新しい科学・文化の胎動を促したと、高評価が与えられていた。「復興」が「達成」されず、混乱のままであったとしたら、「ラジオ放送開始」や「東京六大学野球大会開催」のみならず、政府による「治安維持法」「普通選挙制」の成立は到底、不可能だったはずだ。その意味では、確かに東京は「復興」を遂げていたのだろうが、「かたちあるもの必ず滅する」、「空空寂寂(くうくうじゃくじゃく。全ては空である)」と、ある種の諦念をもっていた人々も少なくなかっただろう。そうした暗鬱かつ絶望的な「空気」を啞蟬坊が敏感に感じ取りつつも、それを皮肉って笑い飛ばし、「金々節」をつくったと考えられる。

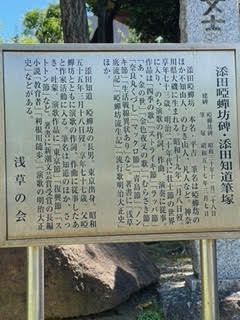

浅草の浅草寺に残る唖蝉坊と息子の知道の石碑

東京・浅草、浅草寺(せんそうじ)の雷門(かみなりもん)をくぐり、本殿を正面に見て右に曲がったところに建つ弁天堂の前に、啞蟬坊を顕彰する石碑と、その息子で啞蟬坊同様の演歌師兼、文筆家の知道(ともみち、別名さつき。1902~1980)の筆塚が2基立っている。さながら浅草を行き交う人々、「浅草」そのものの時の流れをそっと見守っているかのようだ。啞蟬坊の碑の左側には、啞蟬坊の代表作のひとつである「むらさき節」(1911年)の一節が刻まれている。

「つきいだす鐘は上野か浅草か

往き来も絶えて

月もふけゆく吾妻ばし

誰を待つやら恨むやら

身をば欄干に投げ島田 チョイトネ

昭和31(1956)年11月、啞蟬坊の碑の除幕式で、啞蟬坊親子と親しかった作家の尾崎士郎(1898~1964)が、「啞蟬坊はその動きを通じて、鬱屈を脱して明るい人間の方向を探ろうとし、俗悪政治を叱咤していたのはまことに壮絶なものであって、落魄のうちに尚、その情熱をたたえていた啞蟬坊というものに、私は深く感動を覚えたのであります」という挨拶を行った。先に紹介した「金々節」は、まさに尾崎の言葉通りの作品だ。

演歌はかつて東京を代表する歓楽街だった浅草にも存在していた

啞蟬坊親子の石碑がある浅草は昭和40年代(1965〜74年)、日本の高度経済成長期以降は、若者世代を中心とする「人気スポット」やさまざまな経済活動の「場」が、新宿・渋谷・池袋などに移ってしまったことから、「流行の最先端」「情報発信地」ではなくなってしまった。しかし大正末期から昭和の頭ぐらいまでの浅草は、東京を代表する一大歓楽街のひとつだった。

浅草のランドマークである浅草寺近辺には、明治23(1890)年開館の「12階」こと、当時最高の高さを誇った浅草凌雲閣(りょううんかく)や、映画館・劇場・寄席(よせ)などが軒を並べ、今日のように「よそから来た人々」よりも、「東京在住の人々」で大いに賑わっていた。特に雷門(かみなりもん)から宝蔵門(ほうぞうもん)に至るまでのおよそ250mに及ぶ仲見世通りに売られていた、簪(かんざし)や笄(こうがい)などの髪飾り・おもちゃ・お菓子・錦絵・絵草子などの土産物。そして寺の周囲では、道化・軽業(かるわざ)・曲芸(きょくげい)・舞踊・武技が演じられたり、からくり人形などの細工物(さいくもの)の展示も楽しめたりした、常設の見世物小屋があった。更にそれらを目当てに集まる人々に、バナナ・メリヤス・薬・反物・草履・靴・おもちゃ・植木・楽器・本・古着・雑貨・煎り豆(いりまめ)・洋傘・化粧品…など、日用品のありとあらゆるものを、お決まりの啖呵(たんか)で、映画『男はつらいよ』シリーズ(1969〜1995年)の主人公・フーテンの寅さんのように威勢よく、路上で売りさばくテキ屋たちがいた。

以上のようなモノ、そして「エンターテインメント」に満ち溢れた浅草で大輪の花を咲かせた人々の中に「演歌師」、そして彼らが歌う「演歌」があった。

演説が妨害され、苦肉の策として演歌を生み出した

そもそも「演歌」とは、今日我々が思い浮かべる、男女の恋愛模様を独特のテンポと曲調で歌い上げるものではなかった。実は、明治の自由民権運動が生み出したものだった。

自由民権運動は、明治7(1874)年、板垣退助(1837~1919)や後藤象二郎(1838~1897)らが明治政府に、初めて民選による議会設立を求める、「民選議院設立建白書」を提出したことに始まる。しかし政府側の弾圧はとても厳しかった。そこで、「壮士(そうし)」と呼ばれる血気盛んな若者たちが大勢の人を前に、「演説」を始めた。それに対しても政府側は、野次・怒号・罵声などの妨害工作を行った。それらに対する窮余の策として、また、大衆の耳に入りやすいように、彼らは小唄や講談形式をとった「歌」で自由民権思想を主張した。「演説」が「演歌」になったのだ。初期の「演歌」で特に有名なものが、明治21(1888)年の『ダイナマイト節』だ。

「民権論者の涙の雨で

磨きあげたる大和胆(やまとぎも)

国利民福(こくりみんぷく。国家の利益と国民の幸福)増進して民力(みんりょく)休養せ

若(も)しも成らなきゃ ダイナマイト どん」

演説の代用だったため、当時の演歌には政治的メッセージが強く込められていた

メロディーそのものは、実にのんびりしたもので、「一般庶民への福祉政策を充実させることで、国力を増強させる。その結果、民衆の力が涵養される」という当時の自由党のキャッチフレーズを曲に乗せつつ、もしもそれがうまくいかなかったら、ダイナマイトで爆砕するぞ!と脅す。考えようによっては、ある種の「テロリズム」を宣言した、実に不穏かつ、国家または政体転覆を「煽る」歌だったのだ。

このように「演歌」とは、政治に対する憤懣を旧来の民謡・俗謡・小唄等のリズムやメロディーに乗せて、歌ったものだった。だからこそ、当時の人々の心をつかんだのだろう。壮士たちは人通りの多い街頭や市、または寺社の祭日・縁日が催されたとき、高歌放吟する。浅草であれば伝法院(でんぽういん)のまわり、そして当時の区役所支所の前の大きな空き地で行われた。そうした「演歌の場所」には、大きな人だかりができる。そこで壮士は、歌詞を印刷した冊子を取り出し、「今歌った歌は、これにちゃんと刷ってある。賛成の諸君は、活発に持っていきたまえ。一部1銭だ」と、今で言う「上から目線」で冊子を示す。ただ、怒鳴っているだけの者も多かったというが、歌に感動した、思想に共鳴した人々が、競うように買っていった。冊子の元手はわずか2厘(10厘で1銭。現在の貨幣価値に置き換えると、1銭イコール200円。当時、あんパン1個が1銭前後だった)足らず。それらは壮士たちの生活の糧や、自由民権運動の活動費に充てられた。その後、「自由民権運動」よりも、「歌」専門に舵を切った壮士たちが多くなり、彼らのことを「演歌壮士」、それを縮めて「演歌師」と呼ぶようになった。

添田唖蝉坊の幼少期から演歌師までの歩み

冒頭の歌の作者・啞蟬坊の本名は平吉。神奈川県・大磯(おおいそ)の農家の家に生まれた。子供のころの平吉は、「神童」と呼ばれるほど聡明だった。だが、「頭が良すぎた」のか。あるとき、友人と火遊びをしていた際、火が大きく燃え広がり、子どもの手に負えなくなった。危うく近在の雑木林に延焼するところだったが、どうにか消し止めた。平吉の父親は村人たちへの「けじめ」から明治18(1885)年、13歳の平吉を東京・深川に住む弟に預けることにした。弟、平吉にとっての叔父は汽船の機関士だった。彼らは、平吉を海軍兵学校へ入れようと思っていたが、満15歳でなければ入学できない。それまで待つつもりだったものの、東京に出てきたばかりの平吉は気もそぞろ。「仙台(せんだい)節」(1886年頃)に♪浅草煉瓦を通ってみたら/おもちゃ屋写真に小間物屋/素敵に高いは五重塔/山門向かうは浅草寺/裏へ回れば奥山の うき身やつした白狐/みんな田んぼへこれナンダイ まねかれる…と謳われた浅草を訪れた折、平吉は偶然入った見世物小屋で演じられていた「女相撲」のお囃子「いっちゃな節」をすぐに覚えてしまった。浅草だけでなく、秋葉原や下谷(したや)などにも、さまざまな見世物小屋があった。あちこち出歩いた平吉は、大いに刺激を受けた。また、近所のおばさんが三味線を弾いて、平吉にいろいろな歌を歌って聞かせてくれたのも大きかったのだろう。特に明治19(1886)年の夏、東京でコレラが大流行したのだが、おばさんが歌う端唄、「さいこどん節」の最後に、♪サーイコドンドン、サーイコドンドン の繰り返しがある。ちょうどコレラで多くの死者が出ていた。毎日いくつもの棺桶が家々のあちこちから運び出される。子どもたちは無邪気に♪サーイコドンドン、サーイコドンドン と無邪気に繰り返す。一方大人たちは、縁起でもない…と、露骨に眉をひそめる。その両者の様子が、平吉の心に強く残ったという。

そうこうする中、明治20(1887)年、15歳になった平吉は、父親や叔父に背き、勝手に船員になった。最初は見習いの「ボーイ」として、船内で下働きをしていたが、先輩から「海上生活には向かない」とアドバイスを受けたことから、17歳で今度は横須賀港で「かんかん虫」こと、船や煙突、ボイラーなどに付着したさび落としをする作業に従事した。そうした中、平吉は浪曲でも聞こうと、横須賀の繁華街・大滝町(おおだきちょう)に出かけたところ、通りに人垣ができているのに遭遇した。輪の中心では、編笠をかぶり、白い兵児帯(へこおび)をまいた若い男たちがステッキ片手に代わる代わる、演説口調で喋ったり、怒鳴ったり、歌ったりしている。

平吉が耳にしたのは、締めの♪愉快じゃ 愉快じゃ の繰り返しが印象的な、当時の国際情勢を歌った「愉快節」だった。この出会いが平吉を、後の「啞蟬坊」へと生まれ変わらせるきっかけとなった。平吉は飛びつくように歌本を買った。夢中になって歌を全て覚えた。仲間から、平吉の歌は壮士たちよりもうまいと褒められた。いつしか平吉は、主に横須賀を中心とした三浦半島から房総半島にかけて歩きながら、ひとりで街頭に立ち、演歌を歌うようになっていった。

それから更に2年後、20歳になった平吉は、歌と演説を通して社会改良、そして貧しい人々のための救済活動を始めた。結婚、長男の知道誕生、会社経営など、紆余曲折を経て、1905(明治38)年には自作の、♪トコトットット という、ラッパの音色を模したはやし言葉が印象的な「ラッパ節」が大ヒットし、「啞蟬坊」と名乗るようになる。また、この当時の啞蟬坊は、社会主義者の堺利彦(1871〜1933)と知己を得、社会主義運動により深く傾倒していくことになった。

関東大震災をきっかけに演歌界から身を引いた添田唖蝉坊

しかし今からちょうど100年前の1923(大正13)年9月1日、関東大震災が起こった。当時下谷山伏町(したややまぶしちょう、現・台東区北上野)の長屋に一家で住んでいた啞蟬坊は、正午まぎわ、朝食兼昼食を食べようとしていたところ、明治以降の日本に、最大の被害をもたらした大地震によって、家が半壊してしまったのだ。それに驚いている間も無く、揺り返しが来た。更に2時間、3時間後、浅草・神田・本所方面から火の手が上がった。勢いよく燃え広がっている。しかもその間、新たな火種があちこちから発生する。屋根に上がった啞蟬坊は、屋根を失った浅草十二階が燃えているのを見たという。

混乱し、上野方面に避難しようとする人、人、人。あまりの人の多さに、身動きが取れない。しかもすぐ近くで火炎が上がっている。どうにか人の渦から抜け出し、線路伝いに鶯谷(うぐいすだに)方面に向かう。夜が開けた。啞蟬坊は上る朝日を眺めながら、「あゝ50年の文化は脆くも破壊された。みすぼらしい科學よ。人間の力の弱さよ小さい自己よ」と考えたと、後に書き記している。

当時21歳の息子・知道は、「大震災の歌」「復興節」(いずれも1923年)をつくり、大ヒットを博した。だが50歳を過ぎた啞蟬坊は、被災のショックゆえか、演歌界から退いてしまう。群馬の桐生に移り住み、「天龍居」と称し、易や人体研究などに傾倒していった。その結果、米食を廃して松葉食に徹するなど、半ば仙人のような暮らしを始めた。そのような時期に発表されたのが、冒頭の「金々節」だった。

だが啞蟬坊自身は当時、金への執着、或いは恨みや憎しみよりもむしろ、「人生、充たされないほど苦しいことはない。金のない苦しさよりも、魂の充たされないのは更に苦しい」と、魂の豊かさの重要性を語っていた。その言葉に違わず、自身の自伝『浅草底流記』(1931年)や『流行歌明治大正史』(1933年)を著す合間に、何度も遍路の旅に出た。そして晩年には、社会批判を主眼としていた現役の演歌師時代とは思想的に真逆の方向へ進んでいった。

添田唖蝉坊が見た日本

昭和15(1940)年10月21日、啞蟬坊の「新体制 新体制/殻を破つて生れた新体制/われは汝を信じ 汝を愛す」で始まる、100行以上にも及ぶ長編詩「進め新体制」が、後に石碑の除幕式で挨拶をした尾崎士郎の紹介によって、『読売新聞』紙上で発表された。

ここで謳われた「新体制」とは、同年7月22日、第2次近衛(文麿、1891〜1945)内閣成立前後に盛り上がった政治革新運動のことで、内政外政の行きづまりを、政治体制の抜本的変革によって克服しようとしたことを指す。内閣成立の翌日に近衛はラジオ放送において、政府と国民が一体となって、社会の平準化を目指すべきだと訴えた。更にその3日後には、「大東亜共栄圏」で知られる、日本を盟主としてアジアをひとつの経済・産業共同体に成そうとする基本国策要項が決定した。

「新体制」という言葉そのものはその当時、そして今日においても、さまざまな解釈がなされてきた。政治学者の井上寿一(としかず、1956〜)によると、近衛が目指した「新体制」とは、ヒトラー(1889〜1945)とムッソリーニ(1883〜1945)との日独伊三国同盟(同年9月27日調印)による「国際新体制」と連動する「国内新体制」。すなわちナチズム体制に似た、一国一党体制のことだった。しかもこの年は、初代天皇の神武天皇(BC711または721〜BC585とされる)の即位から2600年が経ったとされる皇紀紀元二千六百年にあたることから、国民の祝賀ムードは日に日に盛り上がっていた。そのクライマックスである、11月10日の記念奉祝式典の折には、東京市(現・東京都)内各所では神輿940台、団体行進約9000人、旗行列27万人余り、各区の提灯行列が7万余りにも及んだという。そのような国家的な大盛り上がりの渦中において、啞蟬坊がつくった「進め新体制」だが、貧困問題など、社会正義のためにいわゆる「反体制」的立場を長く取っていた啞蟬坊が、「千波万波 世界の波は荒い/怪しくうねり狂ふ大洋を乗ッ切る(のっきる。乗り切ること)回天(かいてん。世の中の情勢を一変させること)の放れ(=離れ)技/嵐の中の転換だ/時まさに秋 幸先よし/実りの秋の新体制」で締めくくっている。その真意は、近衛新体制や大東亜共栄圏に心酔し、紀元二千六百年の記念の年という「明るい雰囲気」に呑まれた結果、生み出されたものなのか。それともそうした「世の中」「時代」「空気」を「ほめ殺し」にしていたのか。果ては新聞の見出しにあった『落魄した街頭詩人啞蟬坊に/時代は呼ぶ忘れた詩魂』ではないが、関東大震災以降、表立った活動から離れ、精神世界に没入していた。それゆえの経済的・社会的「落魄(らくはく。落ちぶれたこと)」から来る鬱々とした気分によって、「新体制」や「大東亜共栄圏」が啞蟬坊には、日本の「明るい」未来を託せるものに「見えた」のだろうか。

最後に…

啞蟬坊亡き今となっては、誰も彼の本心を知ることは不可能だ。だが、♪金だ金々 金々金だ 金だ金々 此世(このよ)は金だ と歌った啞蟬坊は、令和の今をどう歌うのだろう。経済協力開発機構(OECD)によると、2000年代半ばまでの相対的貧困率(国内の大多数よりも貧しい状態のこと。算出方法は、世帯の所得が、その国の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って調整したもの)の中央値を1/2にした値を指す)を高い順に並べると、日本はOECD加盟国30か国の中では4位、日米欧主要七か国(G7)では2位になっている。反対意見、そしてその根拠は大いにあるだろうが、必ずしも根拠のない「デマ」「フェイクニュース」ではなく、識者の手による、「賃金は25年前のまま」「労働生産性の低迷」「デジタル化への対応の遅れ」「国内企業の生産性の低下」…等々、「日本経済」または「日本」そのものの「衰退」「凋落」を鋭く指摘するネット記事が多く散見し、それらは日本のネットユーザーの多くにアクセスされている今の世の中を…

参考資料

■添田唖蟬坊『唖蟬坊流生記』1941年 那古野書房

■添田知道『朝日文化手帖 第67 流行り唄五十年 唖蟬坊は歌う』1955年 朝日新聞出版

■添田唖蟬坊(著)啞蟬坊顕彰会編集委員会(編)『唖蟬坊流生記』1956年 添田唖蟬坊顕彰会

■添田知道『香具師の生活』1964年 雄山閣出版

■添田知道『生活史叢書 14 演歌師の生活』1967年 雄山閣出版

■藤森栄一『ドキュメント日本人 6 アウトロウ』1968年 学芸書林

■平出鏗士郎『東京風俗誌』1901/1971年 原書房

■添田知道・尾崎秀樹・加太こうじ「虚実の中の仁侠 侠客・博徒・香具師・芸能の群像」『人物探訪・日本の歴史 10 任侠の群像』1975年(21-28頁) 暁教育出版

■添田知道『添田啞蟬坊・知道著作集 別巻 流行歌明治大正史』1933/1982年 刀水書房

■木村聖哉『シリーズ 民間日本学者 6 添田唖蟬坊・知道 –演歌二代風狂伝-』1987年 株式会社リブロポート

■倉田喜弘「添田唖蟬坊」朝日新聞社(編)『朝日 日本歴史人物事典』1994年(930-931頁) 朝日新聞社

■入江宣子「演歌」福田アジオ・新谷尚紀・湯川洋司・神田より子・中込睦子・渡邊欣雄(編)『日本民俗大辞典 上』1999年(217頁)吉川弘文館

■「大田区史事典」作成グループ(編)『大田区史事典 大田区ゆかりの人々 近現代編(増補改訂版)』2003年 大田区立馬込文化センター

■玉川信明『玉川信明セレクション 日本アウトロー列傳 5 大正アウトロー奇譚 わが夢はリバータリアン』2006年 社会評論社

■青木宏一郎『軍国昭和 東京庶民の楽しみ』2008年 中央公論新社

■「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1923関東大震災 【第3編】」『内閣府 防災情報のページ』2008年3月

■能川泰治「『歌う社会運動家』添田唖蟬坊の誕生 −日露戦後の社会運動研究として−」『金沢大学文学部日本史学研究室紀要』2010年(1-22頁)金沢大学文学部

■井上寿一『戦前昭和の日本 1926-1945』2011年 講談社

■「明治・大正のストリート・シンガー 添田唖蟬坊・知道展 県立神奈川近代文学館 神奈川県」『アイエム internet museam』2013年

■社会評論社編集部(編)『演歌の明治ン大正テキヤ フレーズ名人・添田唖蟬坊作品と社会』2016年 社会評論社

■鎌田慧・土取利行『軟骨的抵抗者 演歌の祖・添田唖蟬坊を語る』2017年 株式会社金曜日

■長田暁二『昭和歌謡 流行歌からみえてくる昭和の世相』2017年 敬文舎

■中村敦「『金だ金々 金々金だ♪』伝説の演歌師・添田唖蟬坊」『NIKKEI STYLE』2017年3月9日

■藤城かおる『唖蟬坊伝 演歌と社会主義のはざまに』2017年 えにし書房

■高杉洋平「『新体制』を巡る攻防:国策研究会『新体制思案要綱』の策定過程」日本政治学会(編)『年報政治学 2018-1 政治と司法』2018年(270-292頁)木鐸社.

■「岡大介トーク&ライブ『唖蟬坊演歌の魅力』の会場になりました」『旧吉田邸 大磯町郷土資料館』2017年10月24日

■「お金のコラム集:今から100年前『大正時代』はどんな時代だった?物価は?初任給は?」『auじぶん銀行』2020年7月2日

■「大磯・二宮・中井版 唖蟬坊の生誕150年を祝う 茶屋町カフェでライブ」『タウンニュース』2022年9月30日

■「添田唖蟬坊生誕150年記念 新アルバム カンカラ三線・演歌師 岡大介さん 批判は笑いにかえて伝えたい」『しんぶん赤旗 日曜版』2022年11月20日(29頁)

■宮本弘曉「働いても働いても貧乏から抜け出せない…経済大国ニッポンが『一億総貧困』に転落した根本原因」『PRESIDENT Online』2022年12月8日

■窪田順生「『貧しいニッポン』報道が、日本の貧困化を加速化させてしまう皮肉なワケ」『DIAMOND online』2022年12月29日

■「雪山偈 せっせんげ」『Web版 新纂 浄土宗大辞典』

■「添田唖蟬坊」『ちがさきナビ』

■「添田唖蟬坊の歌を楽しもう!『演歌の明治ン大正テキヤ』」『社会評論社』

■「都道府県の人口 現在から1920(大正9)年までの人口を網羅」『都道府県市区町村』

■「日本の貧困問題について知り、今、私たちに何ができるのかを考えよう」『World Vision』

■「弁天山」『浅草大百科』