日常で生活しているなかで、やってはいけないことが数多くありますよね。

例えば、お箸をご飯に突き刺すことや、食べ物を箸から箸へ渡してしまうことなどです。

子どもの頃にこのようなお行儀の悪いことをして叱られたという経験を持つ方は、みなさんのなかにも多いのではないでしょうか。

これらの食作法が日常で嫌われるのは、それが葬式のときにだけ行う作法だかららしいです。

幼少時に注意されたことありませんか?

ご飯に箸を突き刺すのは死者の枕元に供える「枕飯」を連想させるから。また、遺体を火葬してからその骨を拾い、長さの違う箸から箸へ移して骨壺に納めるという作法から箸移しは厳禁とされているようです。

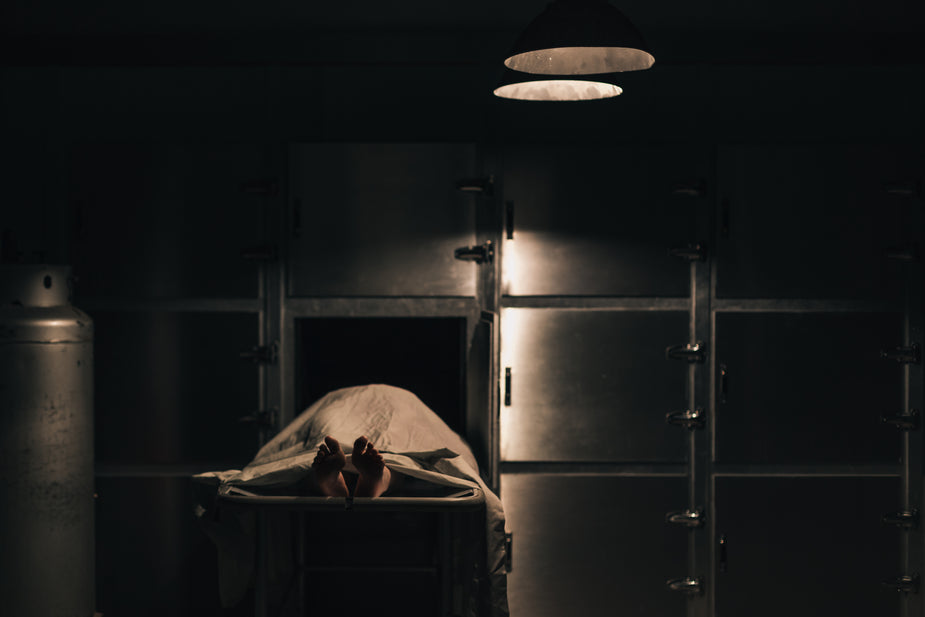

このように、実は日常生活のなかにも、葬式という非日常が「禁忌」という意識として内在しているのです。ここでいう禁忌とは、普段私達が営む生活で行ってはいけない行為や言ってはいけない言葉を示す民俗学の用語です。禁忌のなかには、葬式などの凶事を連想させたり、多様な信仰と関係したりしているというものもあれば、何の根拠もないというものまで存在します。

前述した二つの例はご存知の方もいるでしょう。他の禁忌としては、家のなかで靴を履いてそのまま外に出てはいけない、というものもあります。これはいかにも、新しい靴を買ってもらって家のなかで靴を履き、試しにそのまま外へ行って怒られたという子どもの頃に特有の記憶なのではないでしょうか。私などは、まったくこの通りのことをして祖父に注意された思い出があります。

これも葬式の際に棺桶を家から外に運び出すとき、棺を担ぐ人達が屋内で靴を履いたまま外に出るという出棺儀礼から忌避されることに由来しています。これは死者を「この世」から「この世」へと送る特殊な機会のみに行われるべき所作であり、逆に言えばそれと正反対の日常では決してしてはいけない行為とされているのです。

お湯に水を足すか、水にお湯を足すかどちら??

それでは、ここで述べる最後の禁忌についてですが、これは知っている方も少ないのではないでしょうか。

それは「ぬるま湯」の作り方についてです。

みなさんはぬるま湯を用意しなさいと言われた時、熱いお湯に水を足すか、それとも水に熱湯を注いで作るか、いずれの方法をとるでしょうか。「この時代、蛇口を捻れば出てくるじゃないか」と言ってしまえば、ミもフタも無いですが……。

答えは、前者が正しい作法であり、後者は禁忌とされています。それというのも湯灌、葬式で死者の体を拭くのに使用するぬるま湯は、水に熱湯を足すことで作るとされているからです。どうでしょう、みなさん答えは分かりましたでしょうか。

以上、幾つかの例を挙げて私達が何気なく営む日常には、葬式という非日常が潜んでいることが分かりました。それは「してはいけないこと」という禁忌、食卓ではある意味マナーとして普段の生活にも溶け込んでいるのです。